La photo grand format aura toujours l’avantage du wow factor, c’est indéniable. Si vous avez déjà vu des tirages de plus de 3 mètres de long, normalement vous voyez de quoi je parle. Prenez par exemple Rhein II d’Andreas Gursky (la photo la plus chère de l’histoire, mesurant 190 x 360cm tout de même !) ou encore les très grandes natures mortes de Tillmans, même si leur sujet n’est pas le plus captivant, on aura souvent tendance à se prendre au jeu de la grandeur et à aller observer les détails de plus près, reculer et prendre en conscience l’immensité, etc.

Personnellement j’ai toujours été fasciné par les grands formats. Alors c’est peut-être mon petit cerveau de primate qui fait le raccourci “grand=wow=valeur” et je suis ok avec ça. Mais j’ai pas l’impression d’être le seul. Par exemple, je suis donc évidemment fan de Gursky, depuis que je l’ai découvert lors d’une de ses rétrospectives à Baden-Baden (voyage scolaire oblige, qu’est-ce que j’irais faire à Baden-Baden sinon ?).

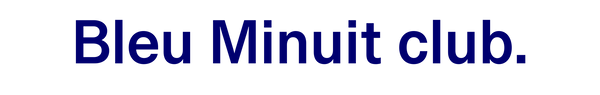

Et récemment je me suis enfin intéressé plus en détail à son travail, sa vision, ses contemporains. C’est là que je suis tombé sur Thomas Struth et ses énormes photos de laboratoires du CERN, je crois avec ProtoDUNE, EHN 1, CERN, Prévessin-Moens 2023, 2023.

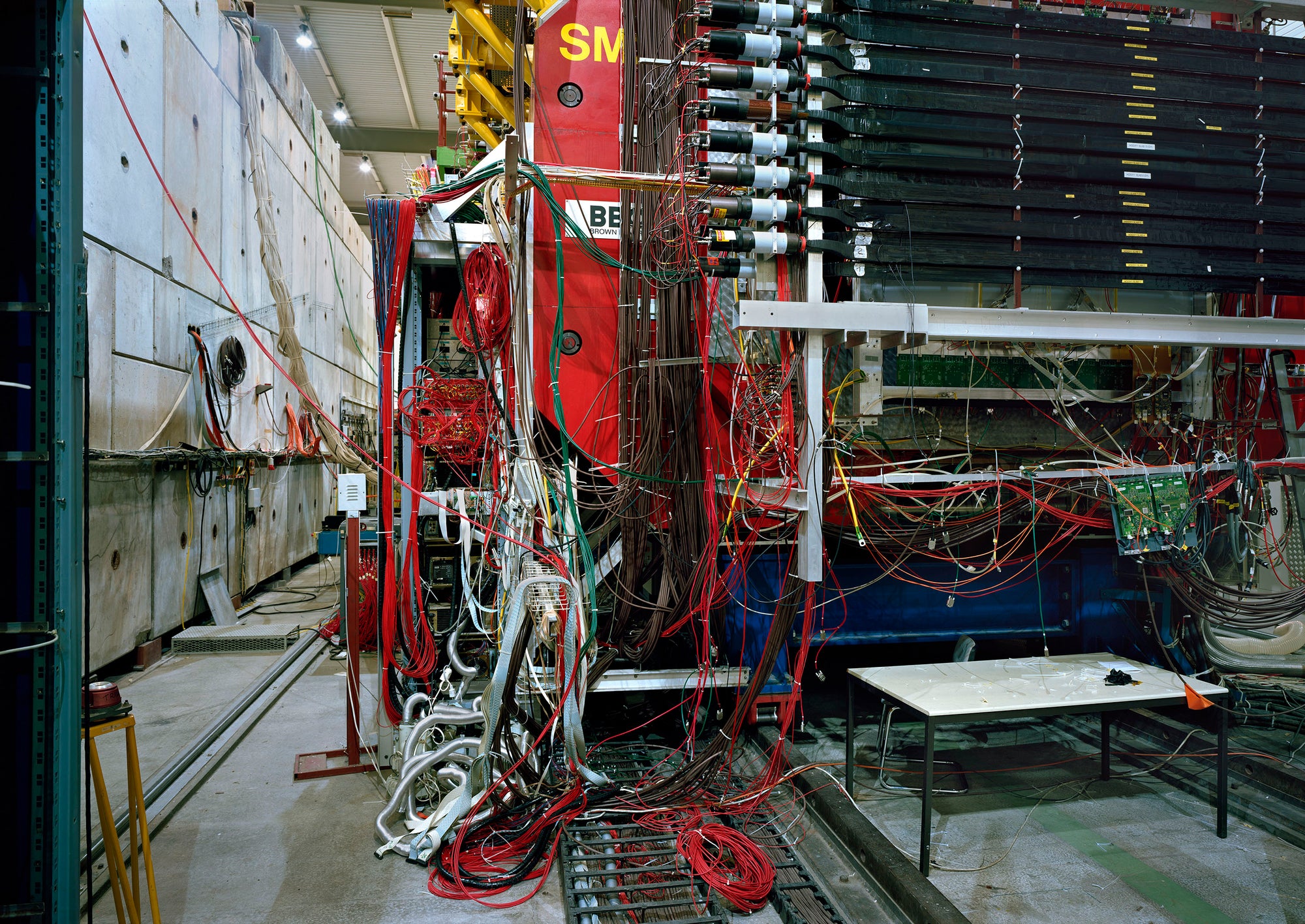

Le truc m’a percuté en pleine gueule, tout ce que j’aime : couleur rouge vibrante, symétrie parfaite, le froid du béton et du métal, bref j’étais conquis. Mais je me dis aussi “ok le mec prend en photo l’intérieur de gros labos et de matos technologique de ouf, mais en soi qu’est-ce qui différencie son travail de simple photos documentaires qu’on pourrait avoir dans Science et Vie par exemple ?”. Pourquoi ça me procure un tel plaisir esthétique, et surtout, comment aller plus loin ? Que veulent dire ces photos au-delà de leur grandeur et leur simple plaisir visuel ? Car j’imagine les sceptiques, et je les comprends. En quoi ses photos sont de l’art ?

Pour comprendre ce qui amène Thomas Struth à prendre en photo des câbles et des machines à 100 mètres sous terre en Suisse, il faut remonter un peu le temps.

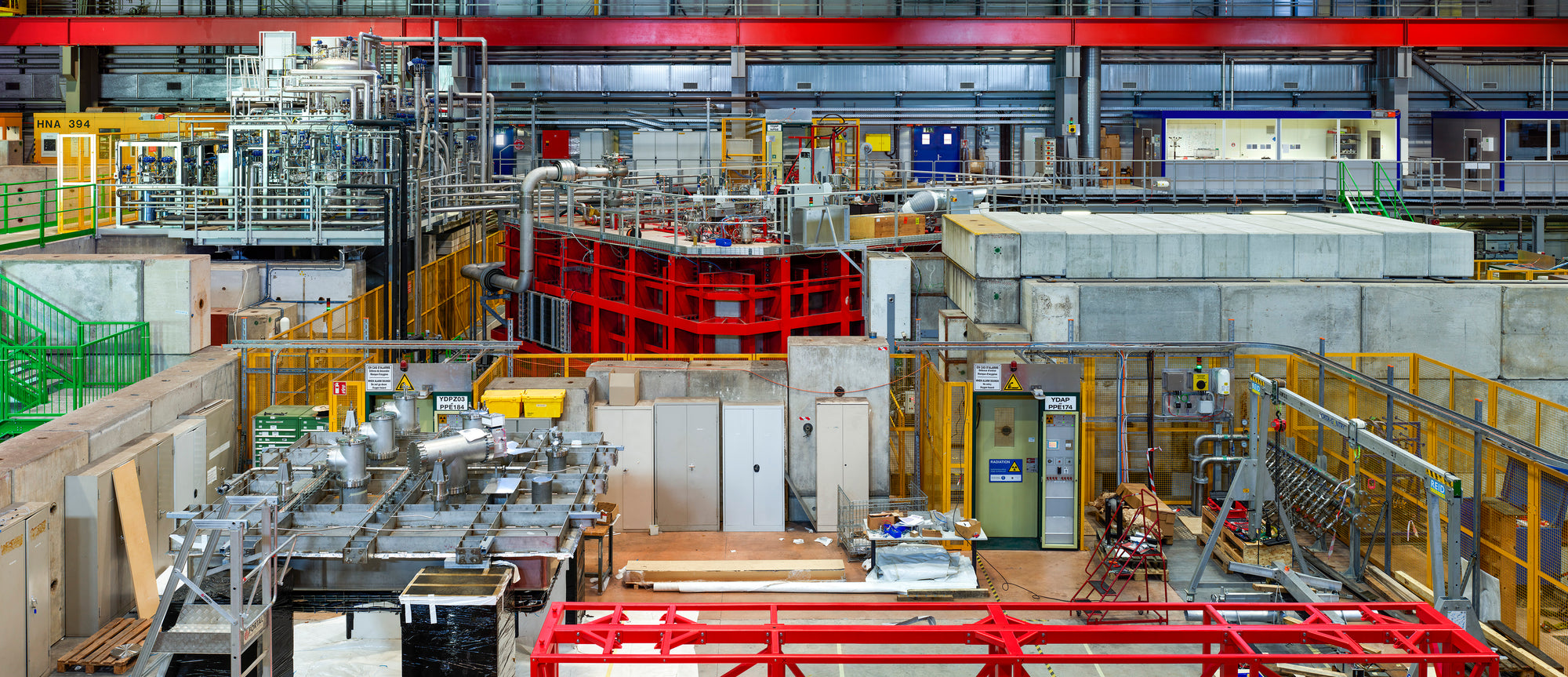

Vous vous doutez bien que le mec est pas italien, on est sur un monsieur qui a grandi dans l’Allemagne d’après-guerre. Il a commencé son aventure artistique en étudiant la peinture à la Kunstakademie de Düsseldorf en 1970 avec comme professeur Gerhard Richter, donc déjà ça pose des bases solides. Mais en réalité, c’est la photo qui l’attire le plus, cette idée de pouvoir capturer du concret et de ne pas se limiter à l’imagination. Le timing est favorable, c’est la période durant laquelle le couple Bernd et Hilla Becher enseignent la photographie à l’école.

Mini point historique sur “pourquoi les Becher sont importants dans l’histoire de la photographie” :

Si la photo en tant que matière artistique à part entière existe, c’est en partie grâce à eux. En inventant une nouvelle technique, ils ont réussi à élever la photographie à une pratique sérieuse, technique et conceptuelle poussée. Ils utilisent des appareils grand format, pour photographier des sujets qu’on pourrait qualifier de triviaux, comme des grands réservoirs d’eau, et ce, par série. Des photos, prises de face, plein cadre, sous un ciel gris et uniforme, pour révéler les formes de ces bâtiments anodins de la manière la plus objective possible, les cataloguer, les exposer côte à côte, telles des sculptures des temps modernes et industriels. Des photos monumentales, pleines de détails, avec une technique poussée et méthodique, répétée, c’était totalement nouveau à l’époque.

Bref, leur influence a été majeure sur le monde de la photographie et de l’art en général. Et plusieurs élèves contemporains de Thomas Struth sont par la suite aussi devenus célèbres, d’où le nom donné à cette “école de Düsseldorf” en photographie. Parmi eux : Andreas Gursky, Thomas Ruff ou encore Candida Höfer.

Et Thomas Struth commence donc sa carrière de photographe en prenant des photos des gens dans la rue, mais rien de très poussé. On pourrait commencer à analyser son travail à partir de sa série Unconscious Places dès 1978. Là, il prend en grand format (son nouveau medium de prédilection) et en noir et blanc des rues vides, avec un point de perspective central. Si le travail de ses mentors était plutôt celui de la classification pure de bâtiments et de structures industrielles, celui de Struth va essayer de révéler quelque chose de plus profond, qui va être le moteur de sa vision artistique. En prenant ces rues vides, il rend implicite la présence humaine. Ces bâtiments reconstruits après la guerre sont témoins du travail de l’Homme, de son espace de vie, l’architecture est le résultat des décisions de l’Homme, une sorte de mémoire de l’ambition.

Cette façon de capturer le concret dans sa forme objective pour rendre un message subjectif et éminemment politique va être la pierre angulaire du travail de Thomas Struth. On pourrait expliquer son travail comme une exploration de la condition humaine à travers l’environnement construit, l’architecture ainsi que les rituels sociaux.

Cette vision l’a amené à traiter de pas de sujets au fil des années. D’abord par une série de portraits familiaux intitulée, je vous le donne en mille … Family Portraits ! Alors là je vous ai parlé d’architecture et de construction sociale sans présence humaine visible, on pourrait croire que les portraits cassent un peu avec la vision de base, mais non. Si la ville est un élément de la construction identitaire, concrète et tangible, la famille l’est aussi en un sens. Une de ses autres séries, Museum Photographs, porte elle aussi un regard sur les rituels humains et la façon dont nous interagissons avec notre espace, en particulier dans le sanctuaire artistique que constituent les musées, sorte de bulle intellectuelle. L’on y voit la foule s’émerveiller devant des toiles historiques, créant un discours entre la photographie et la peinture, une sorte d’inception d'œuvres d’art : on regarde une photo de gens qui regardent des tableaux.

Et puis intervient un tournant esthétique. Sa palette qui est passée du noir et blanc à ses débuts devient plus colorée, et de plus en plus saturée, et ses sujets de plus en plus denses. Avec New pictures from paradise, qu’il entreprend dès 1998, Struth va explorer la photographie naturelle dans les forêts tropicales et la jungle, créant des photos d’une densité dingue, quasi indéchiffrables, laissant l’observateur perdu face à l’accumulation d’informations et de couleurs devant ses yeux. Une certaine façon d’exprimer notre incertitude face à la complexité de l’environnement naturel qui nous entoure, en particulier la forêt. Mais c’est aussi un nouveau pari conceptuel : capturer une image qu’on ne pourrait pas lire dans sa totalité. La quantité de détail et d’information trop importante ne laissant pas le temps en une seule observation de tout assimiler.

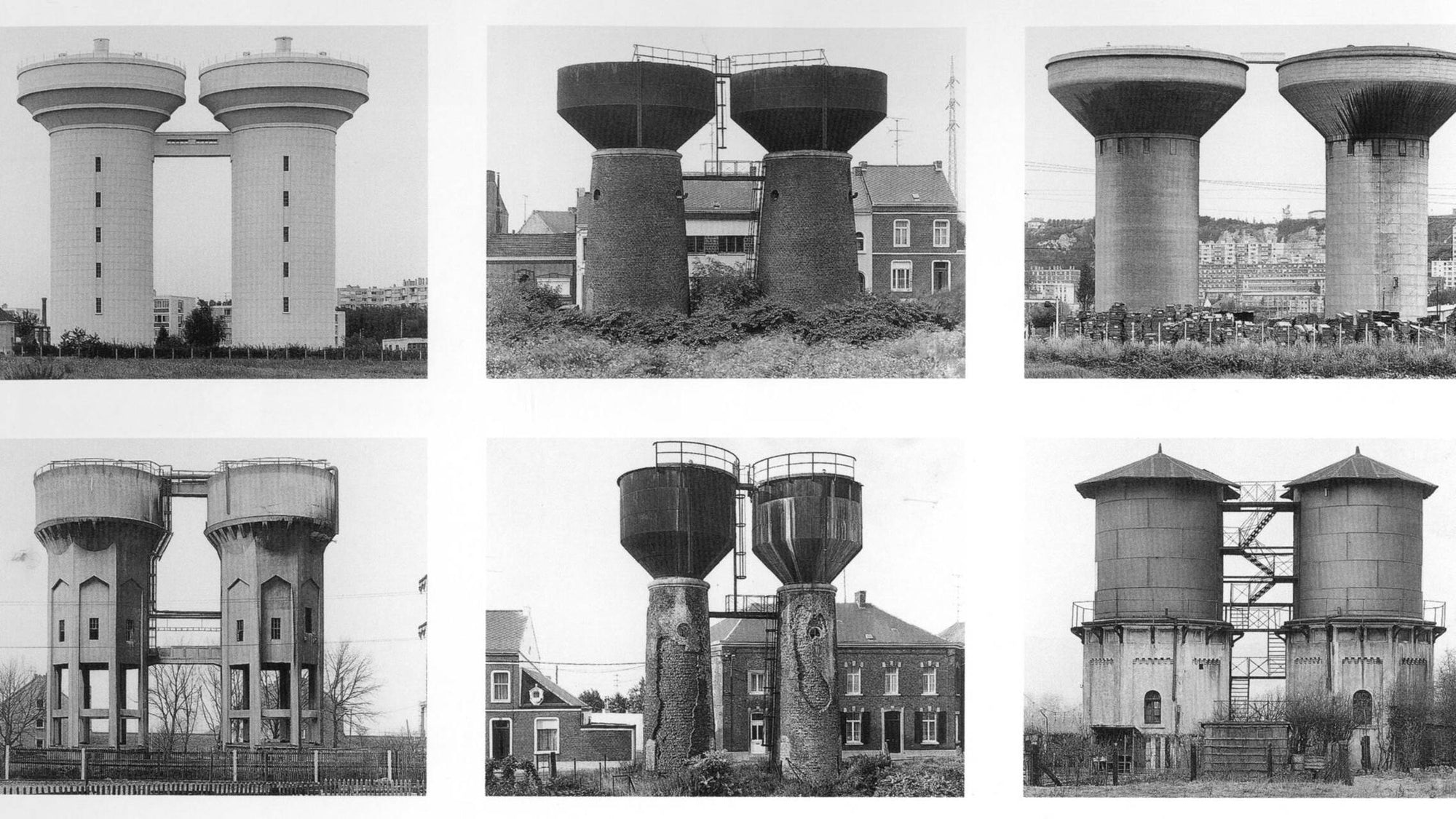

C’est donc tout naturellement qu’on en arrive à sa série Nature and Politics, qui est au cœur de ce dont je voulais parler de base (avant de faire une mise en contexte bien trop longue). Dès 2007, Struth change de sujet pour aller vers la technologie et la recherche de pointe. Ses travaux vont l’amener à la NASA, dans des laboratoires de robotique ou encore au CERN (l’organisation européenne de la recherche nucléaire). Si cette série ne concerne pas uniquement des lieux de technologie (l’on peut également observer des prises de sites archéologiques, des sites de guerre ou même des grands parcs d’attractions), elles ont toutes comme point commun l’Homme et son espace. Si ça paraît plus évident sur les photos de Disneyland (comme Mountain, Anaheim, California, 2013) ça n’est pas nécessairement le cas dans sa série de photos prises au CERN, qui apparaissent comme beaucoup plus froides et vides d’humanité. Et pourtant. Le sujet ne dévie en aucun cas du coeur de son travail, l’observation qu’il fait de ces lieux pour la plupart hautement inacessibles et inconnus du grand public devient une nouvelle zone de recherche sur l’Homme, son intelligence, et les structures qu’il a érigé en temples de la technologie, comme “les paysages du cerveau moderne”. Des structures de contrôle influentes et puissantes, au façonnement de notre réalité contemporaine ainsi que de notre futur.

Bon, dis comme ça, on pourrait croire que je raconte n’importe quoi. Mais si l’on lit les présentations des galeries et de l’artiste lui-même, et qu’on fait le lien avec ses précédents travaux, ça fait plutôt sens.

Évidemment, l’aspect esthétique est omniprésent, chaque détail compte. Et quand on produit des tirages de plus de 3 mètres de long, on offre la possibilité d’observer dans les moindres détails. Les images qui retiennent le plus mon attention dans cette série ne sont pas forcément les photos d’énormes machines ou de turbines à plasma et d’accélérateurs de particules qu’on peut y trouver (même si elles sont grandioses attention). Celles qui me touchent le plus sont celles d’enchevêtrements de câbles, de tuyaux, de machines incompréhensibles, données sans contexte (alors même qu’une explication contextuelle de ce que fait la machine n’aiderait pas vraiment à en comprendre la réelle fonction, à moins d’avoir un diplôme en ingénierie nucléaire quoi).

Prenons par exemple Grazing Incidence Spectrometer, Max Planck IPP, Garching 2010, qui est capable de me dire ce que c’est que ce truc ? Mais peu importe, l’image est frappante. Elle mesure 115cm par 144, et les couleurs sont ouf. Évidemment, j’imagine que Thomas Struth utilise de la retouche digitale sur ses négatifs, pour faire ressortir les couleurs vives, voyez comment le rouge ressort dans le fond ? Les scènes sont prises presque au flash, ou alors avec l’aide d’une lumière forte qui fait ressortir chaque reflet, et chaque détail de brillance du métal qui, au lieu d’être froid, apparaît ici comme resplendissant, presque comme de l’argent. Il y a tellement à encaisser visuellement, et le paradoxe s’installe. Comment un truc aussi technique et pointu peut avoir une apparence aussi fouilli ? On dirait un tas de câbles dans un garage auto ou un câble d’écouteur qui s’est emmêlé dans la poche, et pourtant on se doute bien que chaque position, chaque branchement est millimétré et bien à sa place. Si l’on extrapole encore plus, on peut même faire le lien avec la peinture d’artistes comme Pollock, qui produisaient des toiles monumentales de coulées de peintures quasi aléatoires, noires avec des détails de couleurs. On retrouve ici un format similaire, un amas de métal froid, accompagné de touches de couleurs vives, les bouchons jaunes, les tuyaux rouges au fond, le plue chromé d’un bouton au centre ou encore le marron du cuivre. Bref, si l’on prend le temps d’observer (encore plus face aux vrais tirages, ce qui n’a pas encore été ma chance), on peut se laisser emporter par la somme de détails inintelligibles présents. Qu’est-ce que c’est cet instrument au final ? Je vais vous le dire parce que ça me fait plaisir, mais ça ne rajoute pas grand-chose à ce que procure la photo. C’est un spectromètre à incidence rasante. En gros, on place un objet à l’intérieur, et un faisceau laser vient percuter sa surface avec un angle infiniment faible (moins de 1%) pour venir révéler par son ombre ce qu’il y a dessus, à l’échelle atomique, un peu comme les aspirateurs Dyson à 800 euros qui foutent de la lumières sur la poussière, mais en plus intéressant et utile.

Rien ne peut vraiment être extrapolé des photos, même avec ma petite explication de la machine, on reste toujours dans une grande incompréhension, et c’est le but. Thomas Struth n’est pas un journaliste scientifique, sinon il ferait des photos pour Getty images (je vous invite d’ailleurs à aller regarder des photos scientifiques des mêmes spots que lui a pris en photo, on perd instantanément toute notion d’esthétique). Ce qu’il fait ici, c’est de nous mettre face à notre propre incompréhension face à ces forces qui sont pourtant au coeur de notre vie quotidienne et dont toutes les applications technologiques nous permettent de vivre et d’évoluer. Évidemment là, j’en parle comme ça car je me suis pas mal documenté sur son travail et que j’en ai acquis une grille de lecture plus profonde, je me suis pas dit en voyant pour la première fois ses photos “oh la la, ce mec capture tellement bien les forces sous-jacentes qui contrôlent l’évolution de la civilisation humaine contemporaine !”. Ici, les dispositifs technologiques impressionnants sont rendus impressionnants par leur simple forme foisonnante et étrangère dont l’utilité et le fonctionnement sont parfaitement indéchiffrables. Comme un effet boule de neige : ce truc est branché à ce truc, lui-même branché à ça, qui ensuite rentre dans cet autre truc, puis ici, puis là, etc.

Ce qui amène à un autre point, l’aspect quasiment “bricolé” de certaines structures. Si l’on observe cette fois-ci Magnet 2, COMPASS, CERN, Prévessin-Moens 2019, on se rend compte au-delà des couleurs foisonnantes de cet aspect emmêlé et fouillis, comme si les câbles et les branchements étaient pas vraiment bien foutus. Ça ressemble à un tas de serpents, à même le sol comme laissés à l’abandon, comme sur la plupart des photos d’ailleurs. Vous aurez remarqué l’absence totale de présence humaine, dans un environnement pourtant assidûment contrôlé et occupé. Ces mêmes photos de machinerie de pointe sont aussi contrastées d’autres plus triviales, comme la séries de photos de poubelles “containers” qui sont ni plus ni moins que des poubelles qu’il a trouvé par-ci par là dans les labos. Je vous ai ici mis Container 7, CERN, Meyrin 2023 dans laquelle se mélangent serflex, pieds métalliques et autres bricoles, mais utilisant le même cadre et la même attention au détail et aux couleurs. Les photos sont au même plan esthétique alors que leur sujet est beaucoup moins “noble” si l’on peut dire.

Si vous avez lu jusqu’ici, vous commencez à voir que Thomas Struth ne s’intéresse pas à l’humain dans sa forme physique et tangible à l’image, du moins pas dans tous ses travaux. Sa présence est ici encore suggérée. S’il est absent de ces scènes de labo, on le sait présent tout de même. Chaque élément implique sa présence, ces grands laboratoires étant le fruit de son travail, intellectuel et industriel, tout est le fruit de son intention. On n’imagine pas de telles machines fonctionner seules sans la supervision d’ingénieurs hautement diplômés et qualifiés (à l’image d’Homer Simpson dans sa centrale nucléaire par exemple). Et pourtant ces grandes salles et autre entrepôts souterrains semblent être vacants, comme si leurs occupants venaient de quitter la scène pour la photo, laissant tourner les machines (j’imagine que c’est à la demande du photographe, ou alors il a un timing de dingue et il place son cadre en attendant le bon moment pour prendre ses photos, who knows).

Si l’on observe maintenant Decay Station, ISOLDE, CERN, Meyrin 2019, on a carrément l’impression d’une mise en scène. La chaise vide, tout le matos qui semble être en plein milieu d’une phase de fonctionnement, toutes les lumières allumées (les néons blancs qui saturent), mais personne, comme si on était parti d’urgence en laissant tout en plan (je suis d’ailleurs en train de me demander s’il existe des photos de Tchernobyl qui documentent la catastrophe lors de son déroulement, genre juste après l’explosion, ça serait super intéressant mais je pense pas que ça existe (j’ai vérifié ça n'existe effectivement pas). On a même l’impression que certains équipements sont vieux, ou pas mis à jour, ce qui est encore plus probant sur d’autre de ses photos où l’on voit des vieux écrans cathodiques au milieu de trucs qui produisent genre du plasma enfin bref. Beaucoup de contradictions, et pourtant on se dit que ça fonctionne, car ça fonctionne !

Et au milieu de ce désordre apparent, une certaine harmonie, une symétrie dans le cadrage. Vous voyez ce magnifique bleu qui ressort au centre et à droite, puis dans plein d’autres petits détails épars. Struth est fasciné par la sculpture, et ces photos sont aussi un moyen de capturer les formes abstraites et entremêlées des tuyauteries, d’en capturer la sinuosité sans leur tridimensionnalité réelle, les rendant abstraites et mystérieuses. Car ce sont des sculptures au final, des sculptures technologiques et utilitaires (je vous invite à lire l’article de Michael Fried sur Thomas Struth si vous voulez aller plus loin dans cette lecture là, c’est super intéressant). Des sculptures à la pointe de la technologie et de l’ingénierie comme l’étaient fut un temps les cathédrales et autres structures monumentales.

Si je n’ai ici pas insisté sur les photos plus “monumentales” de Thomas Struth comme la photo de couverture par exemple, c’est pas parce que je n’y trouve pas d’intérêt, mais seulement parce que je trouvais plus intéressant d’aller chercher le sens dans ce qui frappe moins au premier regard. Je veux dire, le mec a aussi pris des méga réacteurs nucléaires et des moteurs de fusée en photo, mais c’est sur ses photos les plus pointues que je prends le plus de plaisir.

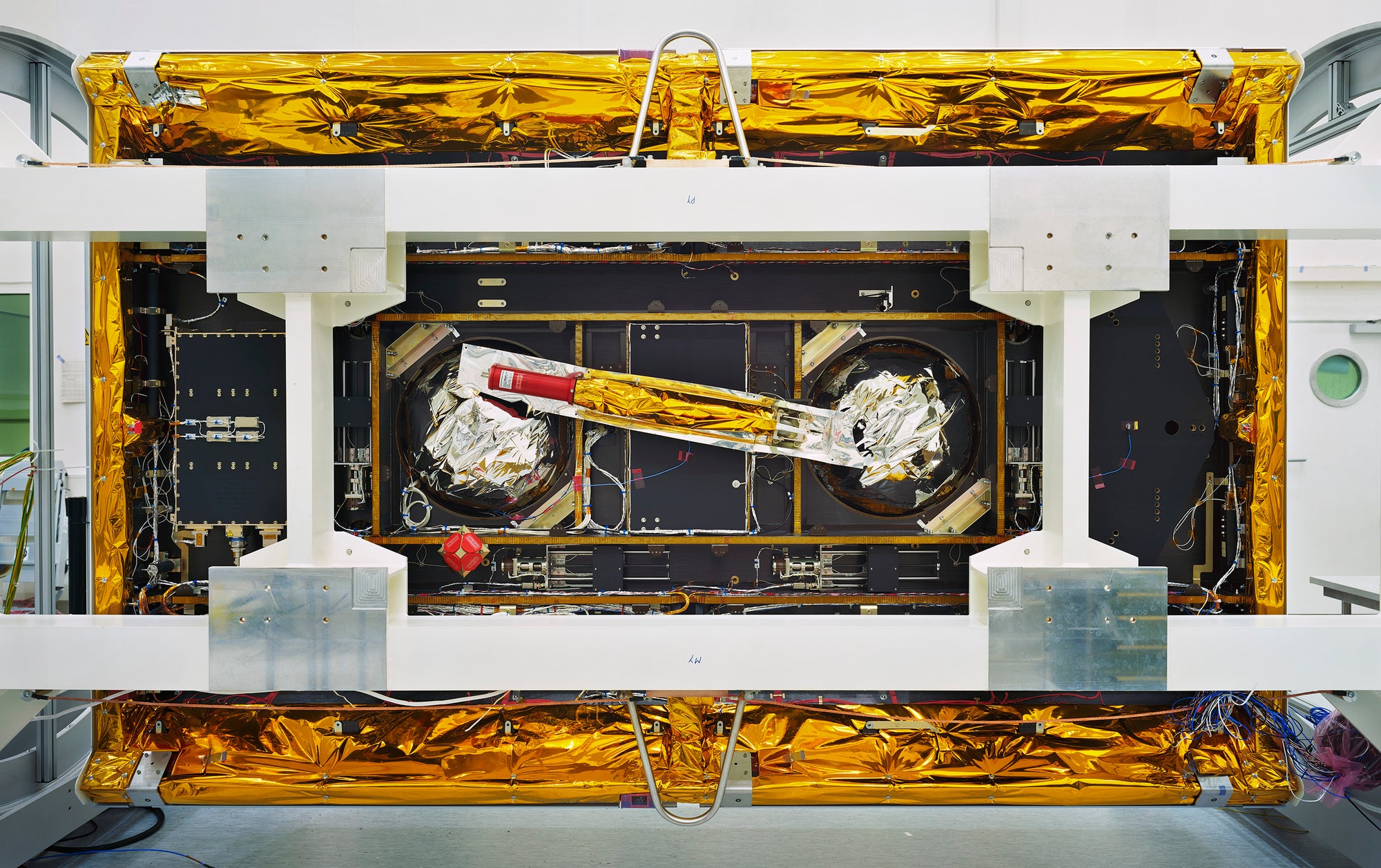

Car c’est évidemment avant tout un plaisir esthétique, là je vous ai fait toute une extrapolation, mais ses photos sont sublimes. Un exemple parlant est celui de GRACE-Follow-On Bottom View, IABG, Ottobrunn 2017, une vue zoomée d’un satellite en construction. Ici on retrouve la quintessence de ce que j’aime dans le travail de Struth, et de la photo grand format en général : cadre parfaitement symétrique, couleurs vibrantes, et sujet complexe. Le placage d’or rend la structure magnifique avec cet éclairage, on dirait presque de la joaillerie, alors que c’est un satellite qui va recueillir des données sur le biosphère (je vous épargne les détails cette fois).

Il y a donc évidemment beaucoup plus à voir dans les photographies de technologie de Thomas Struth que le simple wow-factor et des sujets impressionnants. La preuve, ses photos de câbles et de poubelles sont tout aussi intéressantes esthétiquement et prennent parfaitement sens au cœur de son œuvre globale. Ses tirages sont évidemment les témoins des prouesses technologiques et intellectuelles, mais leurs contrastes invitent aussi à relativiser. Si l’humain est absent sur les photos, il est en réalité omniprésent, et ces structures sont les témoins de notre évolution, dans tous ses contrastes les plus accablants. On peut effectivement ouvrir le sujet sur son aspect politique, la série étant d’ailleurs intitulée Nature & Politics. Si ces structures n’ont rien de naturel et si le politique n’y est pas explicite, on peut tout de même les deviner. Comme je l’expliquais plus haut, ces laboratoires et autres services sont au cœur du fonctionnement même de notre civilisation et sont donc éminemment politiques, gérées par les États et les industriels, rien n’est neutre. Rien n’est anodin dans la photographie de Thomas Struth, des rues vides aux musées jusqu’aux parcs d’attraction et aux réacteurs nucléaires, tout touche à l’Homme, son environnement et son objet social.

Pas étonnant donc de retrouver ses photos d’usines aux côtés d’autres photos de zones de d’occupation et de ruines en Cisjordanie. Tout son corpus d'œuvre ramène à l’Homme et ses contrastes : entre technologie de pointe, évolution et régression sociale et politique. Et nous sommes souvent les témoins impuissants de ce grand manège, comme lorsque l’on observe un accélérateur de particules.