J’ai souvent entendu parler de la “bande à Baader” sans jamais vraiment savoir ce à quoi ça faisait référence, et je n’ai jamais vraiment cherché à savoir ce que c’était non plus. Finalement, c’est par Gerhard Richter que j’ai appris.

Le 18 octobre 1977 dans la prison de haute sécurité de Stammhein, pas loin de Stuttgart, les derniers membres originaux de la bande à Baader sont retrouvés morts dans leur cellule. Suicide collectif ou complot d’État ? La question divise le pays.

12 ans plus tard, Gerhard Richter, peintre de renommée mondiale en pleine période abstraite dans son travail, décide de revenir à la figuration pour revisiter ce chapitre sombre de l’histoire allemande, qui n’a pas encore été complètement digéré dans le pays. 15 toiles grises, floues et sombres, où la mort est omniprésente, pour une série intitulée de cette date funèbre : 18 octobre 1977.

Pourquoi ce choix de sujet ? Pourquoi si longtemps après les faits ? Richter a-t-il peint une œuvre politique ? Une œuvre historique ? What’s the deal ??

Tant de questions, qui n’ont pour la plupart pas de réponse, par la volonté de l’artiste. Mais il me semblait important de revisiter cette série de peintures, tant sa force est toujours intacte presque 50 ans après les faits qu’elle relate. Et pour bien la comprendre, il faut un peu de contexte, évidemment, et je vais partir du principe que vous êtes des incultes comme moi. Allons-y.

La fin des années 60 est ponctuée, on le sait, par de nombreuses révoltes politiques, en particulier chez les jeunes, et ce dans toute l’Europe. Revendications sociales, rejet de la figure de l’État, les manifestations sont nombreuses et la répression est dure, en particulier en Allemagne. Mais l’Allemagne a ce statut particulier de pays en pleine reconstruction, en proie à un combat contre son lourd passé, et qui est LITTÉRALEMENT scindé en deux, avec deux régimes qui se font face. Les jeunes ont du mal à accepter le passé nazi qu’on refoule, on n’ose pas demander à ses parents ce qu’ils faisaient durant la guerre et on voit en même temps d’anciens dignitaires nazis accéder à des postes clés du gouvernement et des institutions publiques. Ajoutons à cela une jeunesse très politisée et bercée par les idéaux marxistes et maoïstes, qui s’insurge contre la guerre du Vietnam ou encore la présence d’Américains dans des bases allemandes.

Les futurs membres de la RAF (faction armée rouge) évoluent et se rencontrent dans cette gauche jeune et intellectuelle, et vont progressivement basculer dans la violence. D’abord fondus dans cette masse contestataire, ils vont décider d’agir de manière plus concrète, motivés par certains événements qui viennent mettre le feu aux poudres. Le meurtre de Benne Ohnesorg en 1967 par la police alors qu’il manifestait contre la visite du Shah d’Iran en Allemagne est un premier signal d’alarme.

En Avril 1968, Andreas Baader et Gudrun Ensslin incendient deux grands magasins à Francfort, dans un acte anticonsumériste et sont arrêtés. Parallèlement, les idéaux du groupuscule et leurs actes gagnent en soutien de manière graduelle, les jeunes gagnent en sympathie pour des mouvements de libération comme celui des vietcong ou des palestiniens. Les manifestations sont de plus en plus violentes, et l’État réprime de manière de plus en plus autoritaire aussi, une spirale de violence.

En mai 1970, Ulrike Meinhof, alors journaliste reconnue et engagée, qui écrit pour le magazine d’extrême-gauche Konkret, s’engage pleinement dans le combat et participe à aider Baader à s’enfuir de prison avec d’autres complices. Après la rédaction d’un manifeste, la RAF est créée, appelant à la lutte armée contre l’impérialisme de l’État, on ne rigole plus. Les membres de cette nouvelle organisation, vivant dans la clandestinité, sont déterminés, ils vont jusqu’à aller s’entraîner en Jordanie dans des camps palestiniens, dans le but d’instaurer une guérilla urbaine à leur retour.

La violence va peu à peu prendre le dessus sur les idées. On ne va pas détailler ici la liste mais des bases militaires et des tribunaux sont attaqués, des braquages armés sont organisés pour financer les actions du mouvement, faisant des morts même chez les civils et des dommages collatéraux. Le label de terroristes leur est apposé.

En 1972, les principaux membres du mouvement sont arrêtés et emprisonnés à la prison de haute sécurité de Stammhein, ils sont isolés, dans des conditions de détention dures, sous prétexte de l'état d’urgence et de leur statut de terroristes. Ils perdent peu à peu le contrôle de la RAF et sombrent dans la solitude, la privation sensorielle et sont face à l’échec de leur idéologie de base, qu’ils avaient abandonnée au profit de la violence.

Ulrike Meinhof est la première à mourir, se suicidant par pendaison en 1974 dans sa cellule. Les causes de sa mort sont déjà remises en question à l’époque.

Les années passent et la nouvelle génération de la RAF continue de frapper, toujours plus fort et plus violent, jusqu’à l’automne 1977 qui marque le point culminant de cette décennie de violence et de tensions en Allemagne, appelée le “Deutscher Herbst” (automne allemand). Magistrats, figures politiques et publiques importantes sont tués jusqu'au détournement le 13 octobre 1977 d’un vol Lufthansa et une prise d’otage demandant la libération des prisonniers de Stammhein, qui va échouer. Les otages sont libérés après un assaut de la police le 18 octobre et quelques heures à peine après la nouvelle de cette libération, on retrouve les corps sans vie des prisonniers de la RAF dans leurs cellules.

Andreas Baader, une balle dans la nuque et un pistolet à ses côtés. Gudrun Ensslin pendue avec un câble électrique. Jan Carl Raspe une balle dans la tempe. Seule Irmgard Möller survit à ses blessures, poignardée à 4 reprises. Elle maintiendra toute sa vie la responsabilité de l’État allemand, rejetant fermement l’idée d’un suicide collectif.

Ces morts soulèvent des doutes, les preuves ne sont pas vraiment très concluantes, on ne retrouve pas de poudre sur les mains des suicidés par balle, les traces de cordes ne correspondent pas vraiment au poids de Ensslin, c’est louche. Mais cela vient aussi sceller une décennie de violence, l’opinion publique est rassurée, les terroristes sont morts. Bien que la question de leur mort divise, on essaye de passer à autre chose, et la RAF devient beaucoup moins active. Comme souvent dans l’histoire de l’Allemagne, on essaye d’oublier. Jusqu’à ce qu'un peintre vienne remettre le sujet sur la table.

Lorsque Richter décide de s’isoler pour peindre sa série sur les morts de Stammhein en 1988, il est au sommet de son art. Reconnu déjà à l’époque comme un des peintres les plus importants du siècle, il traverse alors une période d’abstraction depuis plus de 10 ans, s’opposant stylistiquement et thématiquement à ses contemporains néo-expressionistes comme Baselitz. Et pourtant, ce nouveau projet va le voir renouer avec la figuration, dans la veine de ses premières toiles d’après photo des années 60.

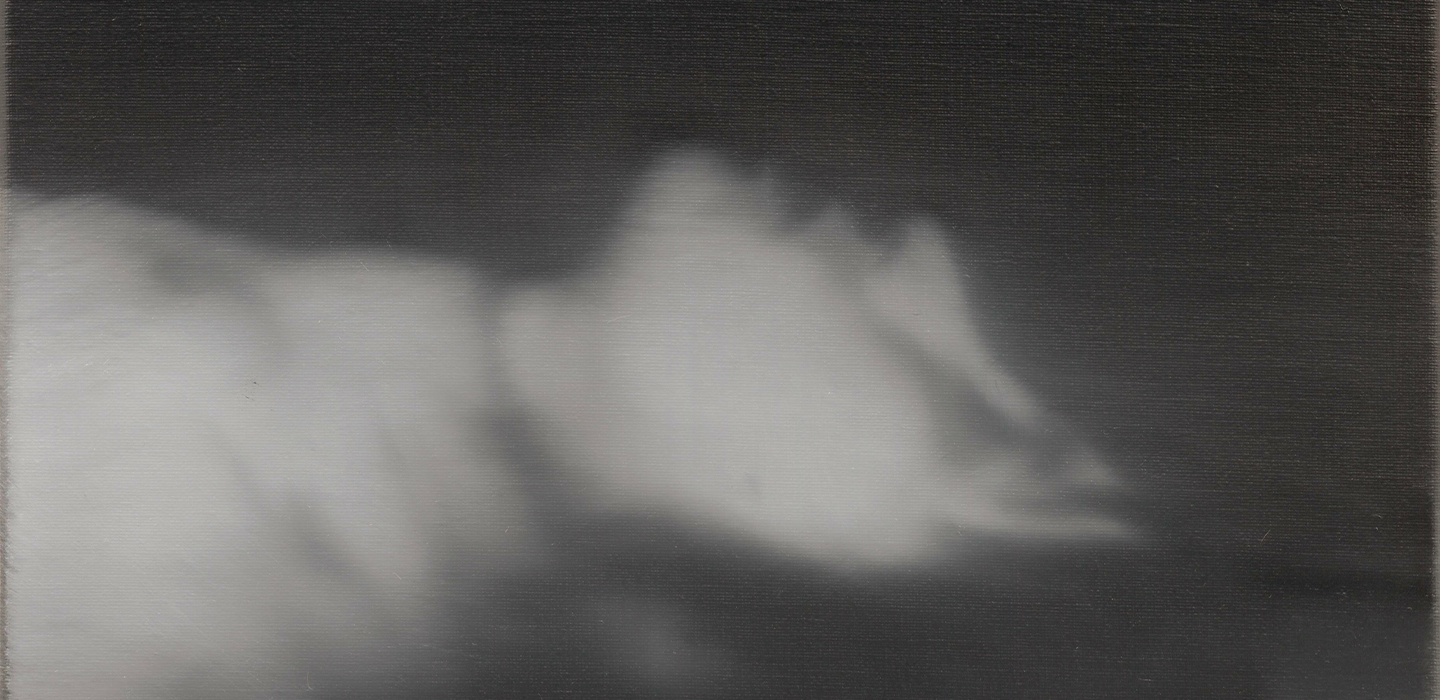

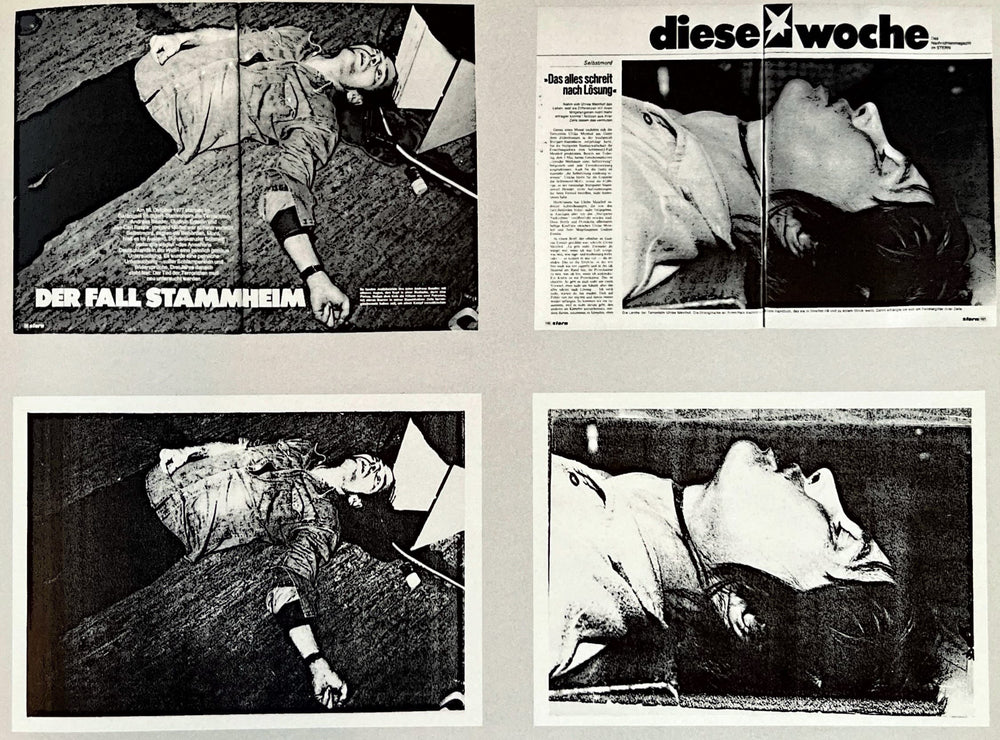

Il compile des centaines d’images d’archives, de police et de journaux en référence à la RAF et ses membres (on peut en retrouver une large partie dans son Atlas de la section 470 à 479).

Il décide initialement de retracer leur histoire, mais renonce pour se consacrer uniquement à leur emprisonnement et leur mort. Pendant 9 mois il va s’isoler et peindre, 18 toiles au total, jusqu’à n’en garder que 15 qui composeront la série finale.

La particularité de cette série réside évidemment dans la grande violence du sujet, on ne peut qu’être frappé par la froideur et le sentiment de désolation absolu qui se dégage des toiles. La mort est omniprésente, 7 des compositions la représentant frontalement, tandis que les autres la précèdent ou la suggèrent.

Mais une autre particularité réside dans le fait que l’artiste n’a jamais vraiment expliqué sa décision de peindre ça. Choisir un sujet éminemment politique en maintenant une position neutre semble un non-sens. Il a toujours été très évasif et a nourri une certaine ambivalence vis-à-vis des terroristes et de la RAF. Il déclare d’ailleurs : “la mort des terroristes ainsi que tous les événements qui l'avaient précédée et lui avaient succédé sont le signe d'une abomination dont je ne parvenais pas à me défaire, même si je m'efforçais de la refouler". À la fois fermement opposé aux idéaux de la RAF, il se dit impressionné par leur ferveur et leur énergie, sans pour autant condamner la violence de l’État en réponse, qu’il juge légitime.

Il s’est toujours opposé à l’idéologie, dans toutes les formes qu’elle revêt. Il a subi le nazisme dans son enfance, il a perdu des proches dans la guerre (notamment son oncle Rudi, dont le portrait d’après photo, en uniforme nazi est une des oeuvres emblématiques de l’artiste). Puis il a aussi subi la partition du pays et vécu en Allemagne de l’Est sous la doctrine soviétique, avant de fuir. Il connaît les dégâts de l’idéologie et des doctrines, d’autant plus lorsque celle-ci passe par la violence, et mène à la mort. Alors pourquoi choisir comme point de focus des terroristes ? Il maintient que sa motivation est “purement humaine”, entre consternation, pitié et chagrin, sans contenu idéologique. Il décrit même ces toiles comme “dull, gray and non-partisan”.

En fait, je pense (et pas mal de critiques aussi) que pour comprendre la portée de son œuvre, il faut faire abstraction du sujet de base. Pourquoi faire une telle mise en contexte au début de mon article alors ? Bonne question. Inconsciemment, celle-ci permet de montrer toute l’ambiguïté du travail de Richter. Il choisit un sujet éminemment politique et identifié, avec des personnages réels, une histoire lourde, et s’empresse de dire “non non non, surtout n’y voyez pas une identification ni une prise de parti !”. C’est pourquoi l'œuvre n’a pas du tout eu le même retentissement en Allemagne qu’aux États-Unis. Le sujet étant encore frais dans la mémoire collective, les gens se sont empressés de dénoncer d’un côté la prise de parti de Richter, voyant ses toiles comme un hommage, alors que la gauche pointe du doigt une réappropriation politique d’un sujet vieux de 12 ans.

Richter n’a pas voulu cela, il voulait même le contraire. Il a refusé de vendre ses toiles à des collectionneurs, en a refusé la diffusion et la copie, et après des expositions en Allemagne et un prêt de 10 ans, a décidé de vendre l’ensemble au MoMa. Les institutions allemandes étaient évidemment furieuses : comment laisser partir une telle œuvre de patrimoine historique chez les américains qui n’ont rien à voir avec ?

Et c’est justement le but. Les Américains sont pour la grande majorité dans l’ignorance de ce qui s’est déroulé en Allemagne, et ils vont apprécier les œuvres pour leurs qualités graphiques et leur impact émotionnel pur, fruit de l’observation artistique, non biaisée. C’est là la clé de lecture de l'œuvre je pense, et c’est cette ambiguïté même qui la rend aussi pertinente et impactante. Richter peint la mort, la désolation, il ne peint pas l’histoire.

Et il met en place cette distanciation avec le sujet par différentes façons.

D’abord, il renoue avec sa technique du flou. Comme pour ses premières toiles d’après photos des années 60, il peint sa composition, avant d’y passer des coups de brosse, la peinture encore humide, pour créer une sensation de flou, de brouiller les traits. On distingue les formes et le sujet, mais le voile trouble la lecture, donne le sentiment de regarder quelque chose perdu dans le passé, un vieux souvenir.

Tout est gris. Richter voue une fascination pour cette couleur depuis ses débuts, il en a fait plusieurs monochromes. Il la définit comme la seule couleur capable de rendre visible le “rien”. Ici, le gris ajoute à la lourdeur du sujet, au néant qu’évoque la mort, et nourrit ce sentiment de tragique, de la fin inévitable. Certaines des photos utilisées comme inspiration étaient en couleur, notamment celle de la cellule d’Andreas Baader, il a pris la décision de la décolorer.

Le fait, aussi, de partir de sources iconographiques aussi impersonnelles que des coupures de journaux montre une façon de plus de prendre de la distance face au sujet (on peut également y lire un certain dégoût pour la presse, qui publie des photos en double page de cadavre, comme pour la photo qui a inspiré le triptyque de “morte”, mais ne spéculons pas de trop).

Lorsqu’il nomme les toiles également. Bien que l’on reconnaisse les visages de Baader, Ensslin ou Meinhof, leurs noms sont remplacés par “morte”, “assassiné par balle” et “pendue”, les anonymisant. Le but de Richter n’est pas ici de nous faire avoir de la peine pour les morts ni de faire un rappel de l’histoire, mais de créer un sentiment de malaise, forçant à regarder la mort de face, la contempler, dans sa finalité inéluctable.

Elle est omniprésente. Bien qu’il n’y ait pas d’installation précise des toiles, celles-ci se répondent toutes et forment un corpus cohérent, créant un espace froid, malaisant et invitant à la contemplation.

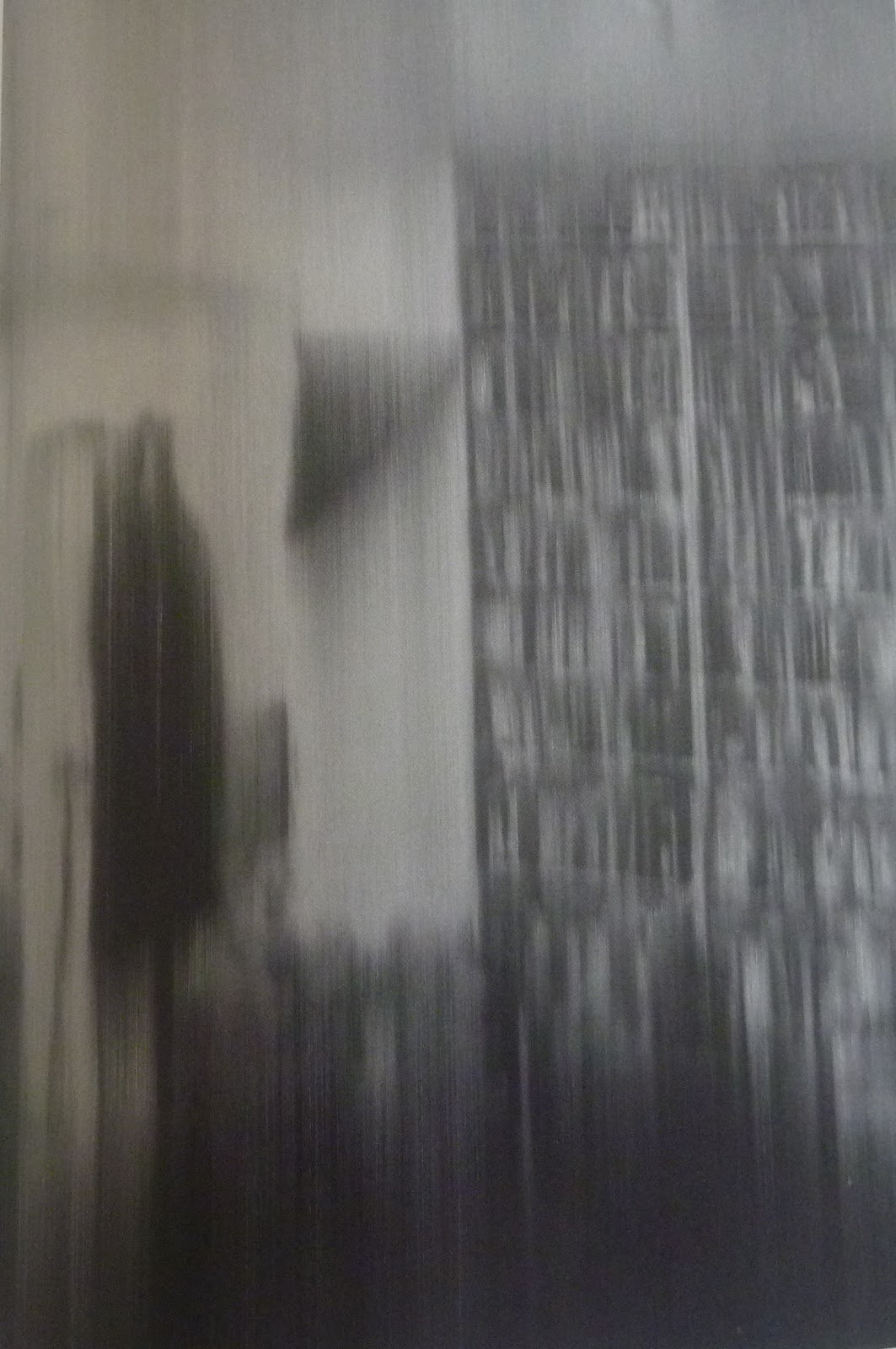

Prenons Cellule, qui représente comme son nom l’indique l’intérieur d’une cellu de prison, en occurrence celle d’Andreas Baader. Comme on l’a vu, Richter la peint en gris. Le flou y est encore plus prononcé que sur les autres toiles, l’on distingue la bibliothèque, pleine de livres (on sait que Baader lisait énormément en prison). On ne peut ignorer cette sensation de claustrophobie très forte. De cette photo il peint aussi un détail, celui du tourne-disque, auquel il consacre une toile complète. Ce choix n’est pas anodin du tout. Et encore une fois, l'ambiguïté face au sujet ressurgit. La police dans ses rapports, indiquait que le pistolet qui a servi à son suicide était caché dans le tourne-disque. Richter distille des indices qui renvoient à la controverse. Chaque choix est réfléchi, et chaque altération de l’image de base est voulue et porteuse de sens.

Si l’on prend le triptyque Confrontation, et qu’on le compare aux photos de base, on peut en dégager un sens. Les photos de base montrent Gudrun Ensslin prise en photo comme pour un shooting, debout en plein cadre. Richter a resserré le plan, ne montrant que son buste et son visage, en créant une sorte de mouvement au fil des 3 toiles. Ensslin se tourne presque surprise, sourit, puis baisse la tête, comme abattue, sur un fond gris. Cet enchaînement est un choix personnel de Richter. On peut le lire comme une façon de montrer la fatalité, l’abandon. Ensslin face au mur, pressent la fatalité, comme une prémonition, elle ressemble à un fantôme qui marche vers sa propre mort, prête à quitter la toile.

De tous les personnages qu’il peint, Ulrike Meinhof est la seule personne à qui il crée un passé, une existence avant la prison et la mort. Il s’inspire d’un de ses portrait de jeune activiste. La photo de base montre une jeune femme déterminée, au regard ferme. La version de Richter la montre avec des traits encore plus jeunes, le regard plus tendre, une version plus douce d’une même image, où le flou est beaucoup moins prononcé que sur les autres toiles de la série. Puis il la peint ensuite pendue, dans sa cellule, contre la vitre, presque flottante dans un flou très prononcé, une sorte d’abyme noir prêt à recouvrir la toile par la gauche.

Ce choix de nous la montrer jeune et innocente, seulement pour nous la montrer pendue ensuite est tout sauf anodin. Par ces choix de narration, Richter amplifie cette impression de désolation, d'inéluctabilité de la mort. On la voit, on sait qu’elle est arrivée, que tout ce que l’on observe à travers les toiles y est lié, les personnages que l’on observe l’on subit.

D’autres toiles sont plus abstraites, d’autant plus si l’on n’a pas le contexte. C’est le cas du diptyque Arrestation. Sans contexte, il est à peu près impossible de distinguer un véhicule de police devant un bâtiment et la figure isolé d’un des personnage en train de se faire arrêter, pris au piège. Le flou est très prononcé et l’on observe un semblant de décor urbain, d’une vue aérienne, sans plus. Mais pas besoin de contexte pour ressentir la désolation ici.

Si les toiles sont peintes d’après photographies, il n’en reste pas moins que le travail de la peinture change radicalement la perception que l’on s’en fait. Contrairement aux photos utilisées comme modèle, rien ici n’est figé. La peinture, les traces laissées par le travail du pinceau, de la brosse, marquent le passage du temps. La peinture, dans sa nature même, fait endurer l’expérience du regard. La mort qui est figé dans la photographie dans le journal n’a pas du tout la même valeur que celle peinte par Richter. Il nous invite à la contempler, à ce qu’elle nous absorbe, nous fasse réfléchir. On se sent inévitablement aspiré dans ce gris, ces flous, qui sont comme un vide qui aspire tout. C’est d’autant plus marquant lorsque l’on observe les toiles dans la vraie vie, car elles sont toutes exposées les unes à la suite des autres, il est impossible de s’en échapper (si vous avez l’occasion de visiter sa rétrospective à la Fondation Louis Vuitton, foncez. L’entièreté de la série y est exposée).

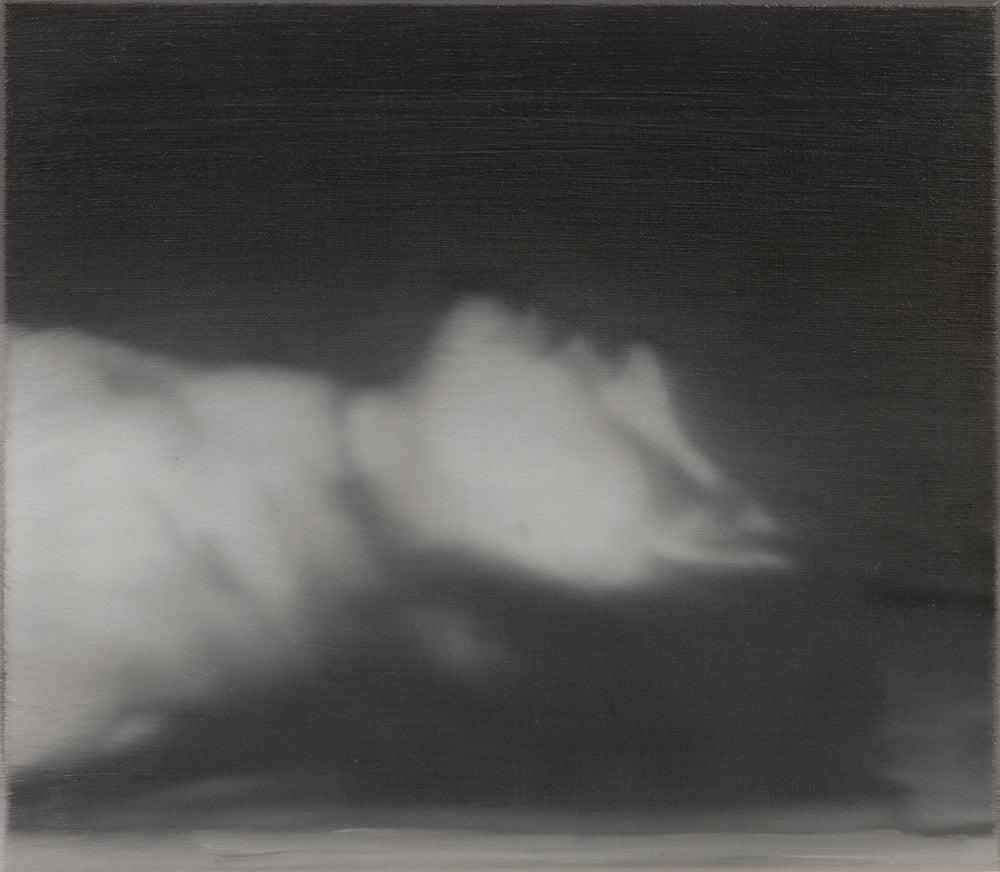

Par d’autres procédés encore, la mort prend une dimension quasi cinématique, expérience difficile à retranscrire en peinture, du fait de sa nature immobile. Le triptyque de Ensslin morte et allongée (renommé Morte 1, 2 et 3) en est le parfait exemple. Les trois toiles suivent un enchaînement : le flou est de plus en plus prononcé de l’une à l’autre, et leur taille réduite. Comme si la figure du cadavre disparaissait progressivement dans le néant. On pourrait presque imaginer ce geste se décliner sur encore d’autres toiles à la suite, de plus en plus petites et floues, jusqu’à leur disparition complète, comme le ferait un fondu dans une vidéo.

Richter utilise aussi ce procédé lorsqu’il peint le cadavre de Baader (assassiné par balle) en un diptyque qui passe au flou plus prononcé sur la deuxième réitération de la composition.

Enfin, la pièce finale Enterrement, du moins qui semble clôre la série et qui est la plus grande toile de l’ensemble, représente vous l’imaginez, un enterrement. Ony observe une masse de personne, qui semble se fondre avec les arbres du fond de la composition (enfin je crois que ce sont des arbres). On distingue ce qui s’apparente à 3 cercueils blancs, mais ça pourrait être n’importe quel enterrement, l’anonymisation des sujets se poursuit ici aussi. Seule la présence de la mort reste la même.

Ici réside toute la force de la peinture de Richter. Sans avoir recours à une sensationnalisation du sujet ou à une identification explicite des personnages, il arrive à insufler à son corpus un véritable sentiment de détresse, de désolation et d’échec, où la mort est omniprésente. Pourtant, les images sont les mêmes que celles des journaux, de la télé et des archives. Mais leur réinterprétation par la main de l’artiste leur confère une nature toute autre. Le travail même de la peinture, de sa physicalité, son geste réfléchi, force une lecture différente de l’image, une expérience du regard plus intense, plus longue. Il outrepasse leur voyeurisme premier et la fascination morbide pour la mort qu’utilisent notamment les journaux. Ici, il crée une confrontation avec les toiles, avec la question de la mort, et impose un dialogue intérieur à chacun.

Que ses toiles soient vues comme une œuvre historique et politique est tout à fait compréhensible, c’est sûrement même voulu au final par Richter, qui a toujours aimé cultiver l’ambiguïté autour de son travail. Si elle conjugue inévitablement un sentiment de mémoire historique par leur contexte, la force de cette série réside, pour moi en tout cas, dans l’effet que procurent ses images d’elles-même. C’est une tâche difficile de faire ressentir une sensation aussi profonde et déstabilisante que celle de la mort. Et pourtant Richter y parvient, par son geste, sa narration et son choix d’images, aussi dures soient-elles. Pas d’espoir, pas de résurrection, la mort et le néant en images.

Pour finir, on peut citer Richter lui-même à propos de ses toiles d’octobre et de leur finalité : "Je ne suis pas sûr que les tableaux 'demandent' quoi que ce soit : ils provoquent la contradiction par leur désespoir et leur désolation, leur absence de parti pris".