J'avoue que je n'aurais jamais pensé pouvoir regrouper ces trois noms dans un même titre. L'imaginaire collectif, et le mien, séparait involontairement Roland Barthes — intellectuel, auteur, critique littéraire et professeur au Collège de France — de la boîte de nuit parisienne la plus branchée des années 80 ou de la presse masculine érotique. Jusqu'à ce que je tombe par hasard sur un essai intitulé "Au Palace ce soir", une véritable déclaration d'amour aux silhouettes dansantes, écrit par Barthes dans un numéro de Vogue Hommes de 1978. La boîte de nuit y est décrite comme le théâtre de la danse et de la musique bien sûr, mais aussi et surtout de l'art et du rêve. Il ne m'en aura pas fallu plus pour attiser ma curiosité et replonger dans les premiers enseignements de notre penseur sur la valeur du Mythe ou la beauté d'une construction culturelle hybride.

Depuis la publication de Mythologies en 1957, Roland Barthes n'a cessé de collectionner des réflexions sur les mythes de la culture populaire. Il théorise, sans hiérarchiser, les combats de catch à l'Élysée Montmartre, la symbolique d'un beefsteak, le mystère du gros cerveau d'Einstein, la barbe de l'Abbé Pierre, le plastique ou encore la Citroën DS. Il n'est donc en vérité pas si étonnant de le voir rompre cette vision distante de l'intellectuel au profit de ses rêveries. Je crois qu'en réalité Barthes est avant tout un collectionneur d'idées, un flâneur, un vagabond de l'esprit !

Mais à travers Mythologies, il nous dit aussi que le mythe est un type de langage. Le mythe se construit. Il transforme une réalité historique ou culturelle en une "évidence naturelle". C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes si étonnés de réunir trois noms aussi éloignés. Il est clair que Playboy, Roland Barthes et le Palace ont tous franchi le stade du culte. Chacun d'eux convoque chez nous tout un imaginaire bâti sur des légendes.

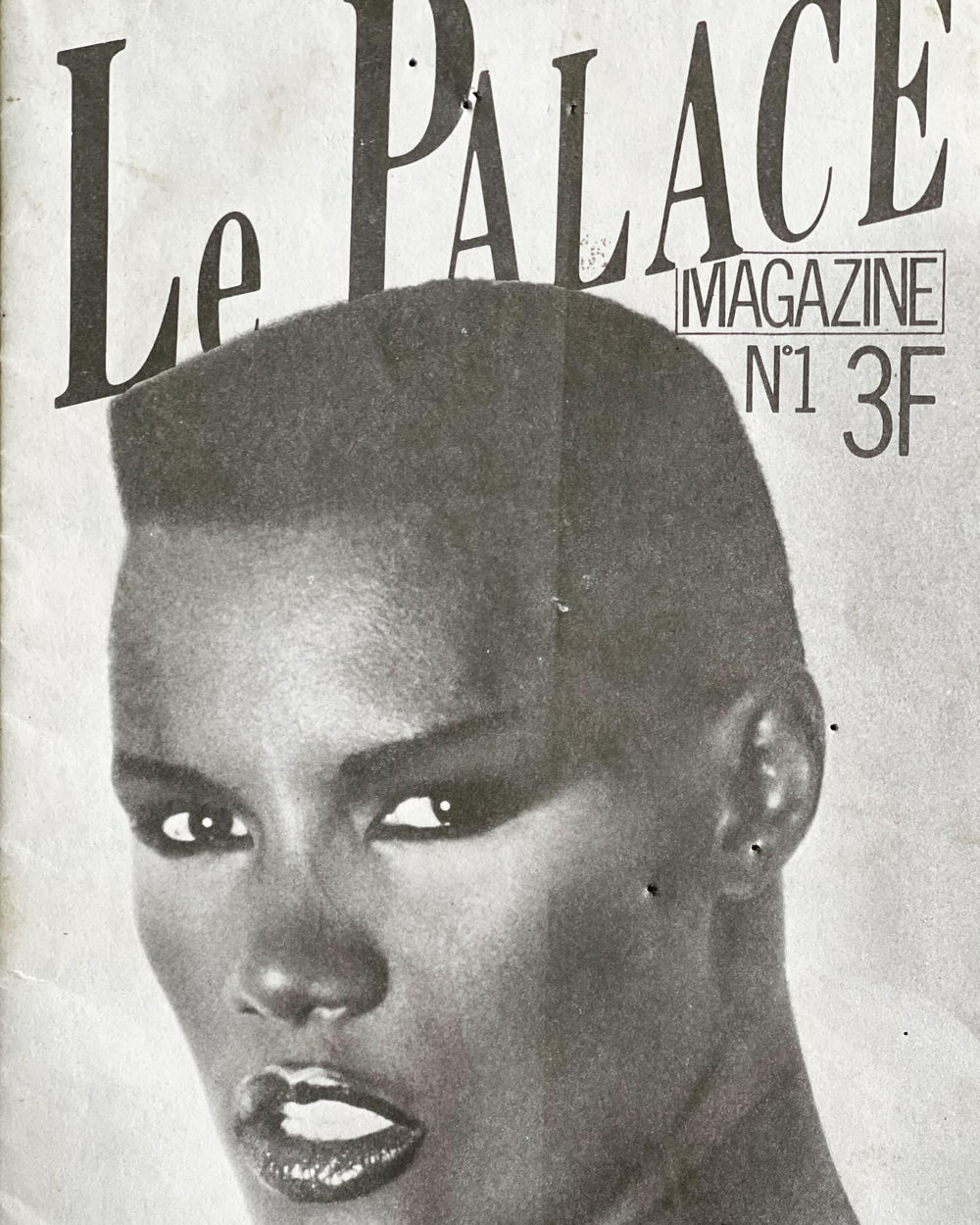

En 1977, tout Paris danse le funk dans la boîte de nuit la Main Bleue, à Montreuil. On peut également citer Le Sept, ce club mythique de la rue Sainte-Anne. Ouvert depuis une dizaine d'années, ce lieu de ralliement de la communauté gay était le repaire de la scène artistique, où l'on croisait des figures comme David Bowie, Grace Jones, Andy Warhol ou encore Kenzo. Le Palace, lui, n'est encore qu’un vieux théâtre abandonné du 9e arrondissement. Au même moment, Roland Barthes publie Fragments d’un discours amoureux. Dès sa sortie, ce livre devenu culte rencontre un immense succès. L'auteur multiplie les essais, les interviews et les apparitions publiques. La légende exagère le nombre de copies vendues à près de 100 000, et Barthes est élu au Collège de France. En parallèle, Playboy France fête ses quatre ans d'existence. Le magazine est jeune, mais est reconnu comme la presse "à lire" pour les hommes, mêlant sérieux et charmes.

Alors, à l'occasion de la sortie du livre, Roland Barthes inclut naturellement Playboy dans la promotion de Fragments d’un discours amoureux. Il faut préciser quand même qu'à cette époque, la ligne éditoriale de Playboy France se distingue par une forte ambivalence, plus culturelle, plus mode, plus artistique que celle de son homologue américain. Les pages dites de charmes s'intègrent à un mélange d’essais littéraires ou philosophiques, d’actualités artistiques ou politiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'ensemble de la licence Playboy repose sur le mythe de l'homme d'action, libre, détaché et consommateur. Là où le "je" de l'amoureux universel de Barthes est davantage obsessif, sensible, vulnérable, romantique, voire passif. Deux visions de l'Homme semblent se faire face. Le playboy est un célibataire endurci qui maîtrise ses relations, tandis que l'amoureux, lui, perd le contrôle.

Le paradoxe est hyper intéressant et sert de fil rouge à l’entretien. Il est en réalité le reflet de cette année 1977 où tout le monde prône la "jouissance", nie le romantisme et fait mine de ne pas connaître la frustration sentimentale. Barthes ouvre alors la voie à un dialogue entre deux perceptions. Il utilise Playboy pour prolonger ainsi l'universalité de son amoureux en le confrontant à ce qui pourrait être une vision de l'homme "sans amour". Bon, j’avoue, j’exagère un peu. Le magazine n'a jamais prôné l'absence de sentiment non plus, mais plutôt une liberté d'action totale qui le place au-dessus des contraintes de l'amour conventionnel. Globalement, il est vrai que les années 70 sont toujours assimilées à la recherche de la Liberté. Cette volonté d’émancipation est le résultat d’une multitude de processus et se reflète au travers d’une pluralité de formes et de sujets. J’avoue que je ne me sens pas d’attaque pour intégrer à mes recherches un programme sur la transformation de la définition même de liberté à la fin de la décennie. Alors, d’une manière très brève et trop simplifiée : désormais, le concept de liberté est intimement lié à celui de consommation. Dans cette nouvelle logique, les relations entrent elles aussi dans la sphère de la consommation au détriment de l'engagement émotionnel.

Au-delà de cette confrontation, l'entretien aborde également la forme singulière de l'ouvrage. Le discours amoureux est en vérité un collage de sources multiples : de la littérature classique comme Werther, des réflexions de philosophes antiques, et de références variées comme la musique. Le livre doit se lire en bref comme une exploration personnelle du langage de l’amour. Le lecteur pourra, à la lecture, se faire sa propre définition de l’amoureux. Barthes réaffirme dans cet entretien la subjectivité du "je", et donc son aspect universel. Son "discours amoureux" explore la particularité du langage de celui qui aime, mais ce n’est pas une vérité figée !

L'interview est un succès : tout le monde peut s'identifier à ce "JE" amoureux. Cette interview devient même le symbole de l’universalité de l’ouvrage. C’est la consécration. Il multiplie alors les apparitions dans la presse dite populaire et y développe des sujets plus ou moins sérieux. On peut par exemple citer une seconde interview sur le régime pour le même magazine, ou encore, (insolite) une interview tricot pour le magazine Le Monde. Barthes devient une personnalité publique en vogue. Et comme tout mec branché, c'est donc sous les lumières du Sept et au rythme des premiers DJ sets disco, que Roland Barthes et le Tout-Paris tendance célèbrent l'arrivée de 1978.

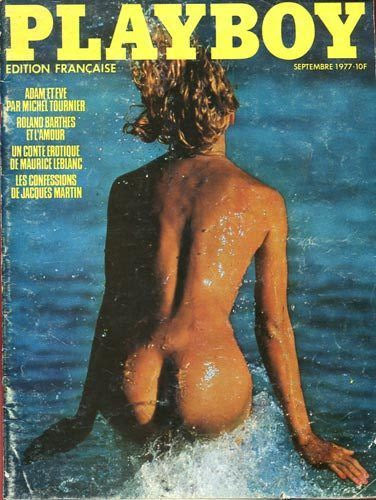

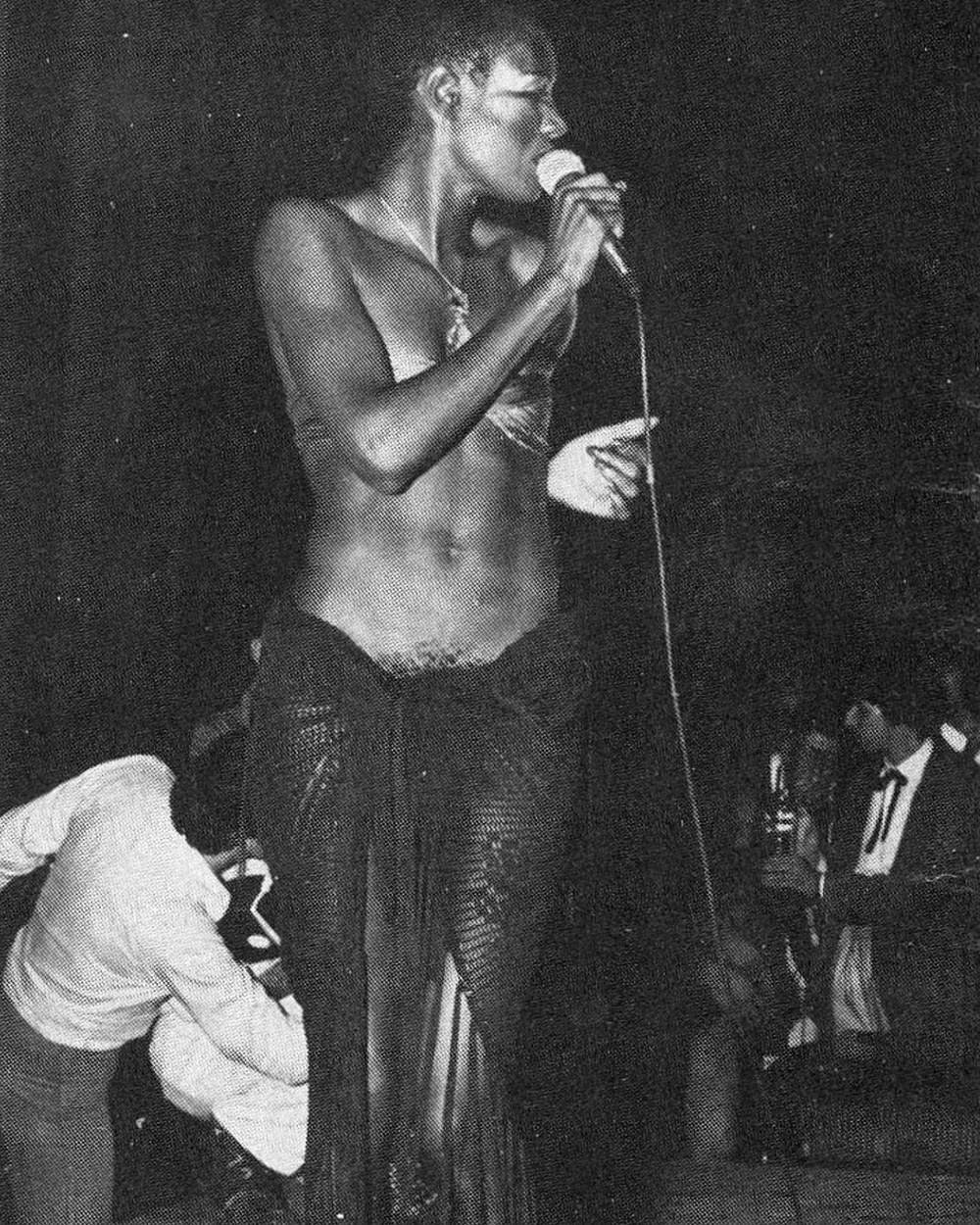

Pour cette nouvelle année, tout le monde rêve grand ! Notamment le patron du Sept, Fabrice Emaer, qui obtient le soutien du ministre de la Culture de l’époque pour racheter un théâtre datant du début du siècle, classé monument historique, et surtout d’une capacité de 1 500 places dans le Faubourg Montmartre. Son but : en faire une discothèque. Le projet est complètement démesuré, voire absurde, mais en l’espace de quelques mois, le lieu est réhabilité, et ainsi Le Palace ouvre ses portes le 1er mars 1978. Des centaines d’invitations sont envoyées, et pour la soirée d’ouverture, on raconte que près de 3 000 personnes réussissent à entrer dans le théâtre. Grace Jones, elle, arrive sur scène en Harley-Davidson et chante La Vie en Rose quasiment nue.

Tout est culte, jusqu’au personnel. En tout, plus d'une centaine de personnes, toutes habillées par Thierry Mugler, veillent au bon déroulement de la soirée et de celles à venir. Parmi elles, l'artiste et mannequin Edwige Belmore, souvent surnommée la "reine du punk", deviendra sûrement la physionomiste la plus mythique du lieu. En fait, tout est là. La boîte de nuit devient the place to be pour tous les noctambules parisiens et Fabrice Emaer réussit l'impensable. Le lieu fait cohabiter la haute couture, les stars de rock, l'aristocratie, la jet-set et les personnalités underground. Les soirées s'enchaînent, Le Palace édite son propre magazine et multiplie spectacles et soirées à thèmes. La notoriété du lieu ne fait que croître. Le monde de la nuit parisien a un nouvel idéal et Le Palace devient un symbole d’excès et de libertés pour tous. En conclusion : tout est en parfaite adéquation avec l'esprit de l’époque, la boîte de nuit est un pur concentré de modernité.

Dans la salle la musique est forte et les lumières mobiles, le décor Art Déco est balayé par des lasers de couleur et par les reflets de la boule à facettes. Barthes écrit d’ailleurs à ce sujet pour Vogue 1978 dans son fameux essai "Au Palace ce soir" : "Au Palace, c'est tout le théâtre qui est la scène ; la lumière occupe là un espace profond, à l'intérieur duquel elle s'anime et joue comme un acteur". L’auteur a en réalité pas mal écrit mine de rien au fil du temps sur Le Palace, que ce soit au travers du magazine. Il préface d'ailleurs le premier numéro spécial anniversaire de la discothèque. Mais je crois que l’essentiel réside dans ces lignes, car une nouvelle fois l’auteur brouille les pistes. Il mélange les références parfois grecques, parfois plus modernes, voire même contemporaines et populaires. Son dessein suit le même schéma, le Palace est un lieu de fête universelle. Finalement, ces quelques lignes auraient suffi à définir l’imaginaire du lieu et à forger le mythe de celui-ci. Barthes y décrit Le Palace comme un spectacle. L’endroit séduit et l’on s’y sent bien, le décor met en valeur les corps que l’on peut observer depuis le belvédère, le bar ou la piste de danse. Ainsi, le spectacle est dans toute la salle, sur tous les visages… et Barthes, lui, observe ! Et si depuis le début rien n’avait changé ? Et si le Palace était redevenu un théâtre ? Voilà ce que Barthes nous dit ! Parce que c’est un lieu de magie et de rencontres, d’observés et d’observateurs, cette discothèque est le théâtre de la vie et du rêve. Le Palace, c’est de l’art. De l’art vivant et moderne.

Mais alors que Roland Barthes se laisse aller à une ultime rêverie adossée au belvédère qui surplombe la salle, il nous dit aussi : "Proust aurait-il aimé ? Je ne sais : il n'y a plus de duchesses. Pourtant, me penchant de haut sur le parterre du Palace agité de rayons colorés et de silhouettes dansantes, devinant autour de moi dans l'ombre des gradins et des loges découvertes tout un va-et-vient de jeunes corps affairés à je ne sais quels circuits, il me semblait retrouver, transposé à la moderne, quelque chose que j'avais lu dans Proust : cette soirée à l'Opéra, où la salle et les baignoires forment, sous l'œil passionné du jeune Narrateur, un milieu aquatique, doucement éclairé d'aigrettes, de regards, de pierreries, de visages, de gestes ébauchés comme ceux de déités marines, au milieu desquelles trônait la duchesse de Guermantes. Rien qu'une métaphore en somme, voyageant de loin dans ma mémoire et venant embellir le Palace d'un dernier charme : celui qui nous vient des fictions de la culture."