Aujourd’hui, on s’attaque à un culte. Par « culte », j'entends une œuvre qui a atteint le statut d'icône absolue. Peut-être que le titre "Blue Movie" ne vous évoque rien immédiatement, mais Andy Warhol, quel morceau ! Difficile de passer à côté de ce géant, qu’on soit amateur d’art ou non. Tout le monde connaît ses célèbres sérigraphies de Marilyn Monroe ou ses collaborations avec Jean-Michel Basquiat. Andy Warhol, c'est un véritable prophète : celui du Pop Art bien sûr, de l'artiste businessman, mais aussi, paradoxalement, celui d'un certain esprit "New York" Underground.

Warhol, c’est la rencontre explosive de deux mondes : l’Uptown, qui incarnait la richesse classique, la consommation et les institutions américaines, et le Downtown, qui était le terrain fertile de l'underground, du punk et de l'expérimentation artistique. Bref : un drôle de mélange glamour, commercial et subversif, célèbre mais confidentiel, surfant toujours sur la frontière entre réalité et art. Un cocktail, aussi très caricatural, de gloire, de sexe, d’argent et de drogue, mis au service de la création. Warhol, c’est donc une recette artistique étrange et virale capable de toucher aussi bien les amateurs de croûtes pop des galeries du 8e arrondissement que les nostalgiques quinquagénaires un peu branchés, racontant en boucle la grande époque où ils faisaient des reprises du Velvet Underground.

Près de quarante ans après sa mort, il est donc temps pour moi d’avouer que je me suis trompé sur lui et d’avoir la curiosité de creuser un peu plus le personnage. En vérité, je ne connaissais en surface que sa peinture et j'ai longtemps critiqué son travail, sans lui accorder une certaine innovation, en le nommant responsable de toute une génération d'artistes commerciaux, marchands et communicants. Je pensais notamment aux artistes comme Jeff Koons qui revendiquent cette influence en prétextant perpétuer l'interrogation warholienne sur la valeur, le goût et la hiérarchie culturelle. J’avoue même l’avoir un petit peu intégré au discours, certes critiquable, développé par Benjamin Olivienne dans son ouvrage L’Autre Art Contemporain, où il écrit, je cite :

“Ne vous y trompez pas : pour reprendre le nom du malheureux qui est devenu le symbole de tout ce système, personne ne trouve aucun intérêt à Jeff Koons. Personne. Personne n’a jamais été ému, bouleversé, épaté, admiratif, devant une de ses œuvres, non plus que devant les œuvres de la plupart des « artistes » qui dominent aujourd’hui. Ils n’ont d’intérêt et de valeur que pour les milliardaires qui s’arrachent leurs objets comme preuve de leur appartenance au monde des milliardaires (...) et pour ceux d’entre nous qui sont intimidés par des prix aussi faramineux et se disent qu’ils doivent louper quelque chose.”

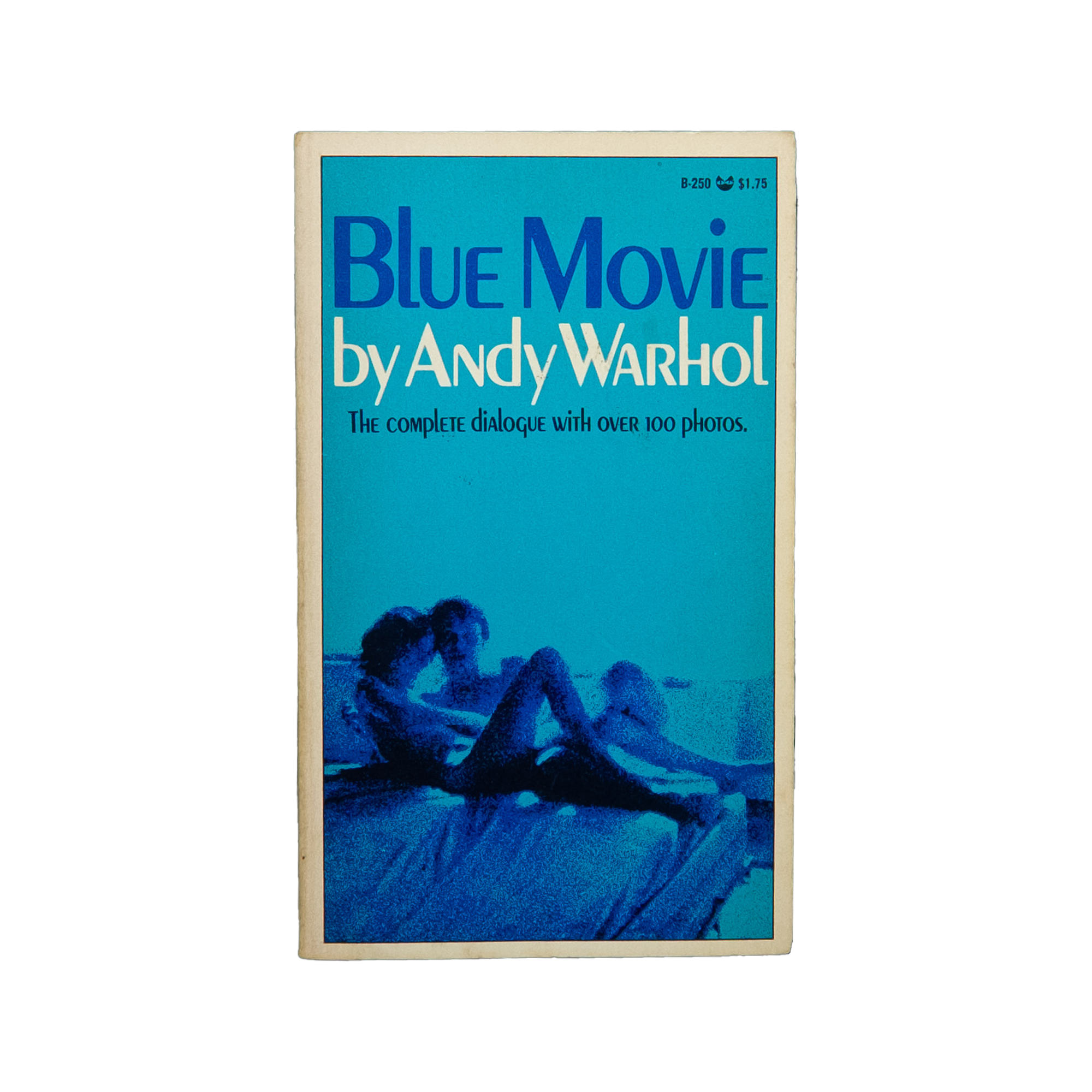

Bref : je partais de loin et je serais resté fermé si un ami, dont j’admire les connaissances artistiques, ne m’avait pas montré un exemplaire du livre Blue Movie. Ce livre-là n'était autre qu’une version papier du script enrichie de photos du film éponyme produit par Warhol en 1969. Honnêtement, j’ai trouvé l’objet et son contenu absolument fascinants. J’ai donc fait pas mal de recherches sur le sujet pour comprendre ce dont il était question. Oui parce que, quand il me montre ça, hormis le célèbre film Empire — plus connu qu’apprécié pour ses 8 heures de film consécutif en plan fixe de l’Empire State Building —, j’ignorais qu’Andy Warhol avait touché au cinéma. (Empire est d’ailleurs disponible sur YouTube pour les plus curieux.)

Lorsque Andy Warhol touche à quelque chose, il ne fait pas semblant. Au début des années 60, il dit mettre sa carrière de peintre en pause au profit du cinéma expérimental. Bon, il n’a pas réellement arrêté de peindre, mais côté cinéma, la promesse est tenue, puisqu'on estime qu’il aurait produit entre 250 et 600 films en moins de dix ans. Une fourchette peu précise, car la majorité des films aurait été perdue, Warhol dilapidant lui-même sa propre collection de films au profit des rencontres ou comme salaire pour les acteurs de ces mêmes films.

En fait, en produisant autant et avec une telle notoriété de départ, il devient très rapidement une figure incontournable du cinéma expérimental new-yorkais, aux côtés de grands noms comme son ami Jonas Mekas.

Il développe d’abord dans ses premiers films une réflexion sur l’action en tant que telle, représentée fidèlement, souvent en plan fixe. Il réalise notamment Sleep (un long-métrage en plan fixe d’un homme qui dort), Kiss (une succession de gestes symboliques pour montrer l’union de deux personnes) et Eat (je vous passe le descriptif du mec qui mange, vous avez l’idée). Bon, je reconnais que c’est particulier et qu'on est loin de s’envoyer une pure tranche de kiff, mais le concept est rigolo. Il va lui permettre de développer et de s'interroger ensuite sur l'effet de l’action ainsi que sur son contraire : l’inaction. De l’effet d’action va naître Blow Job. Ici, pas de scène sexuelle à l’écran, simplement un zoom sur le visage d’un homme qui reçoit une fellation. Pour l’inaction, je ne reviens pas sur Empire, vous avez compris l’idée, même si certains critiques y voient une réflexion intéressante sur l’ennui (on se garde peut-être ça pour plus tard).

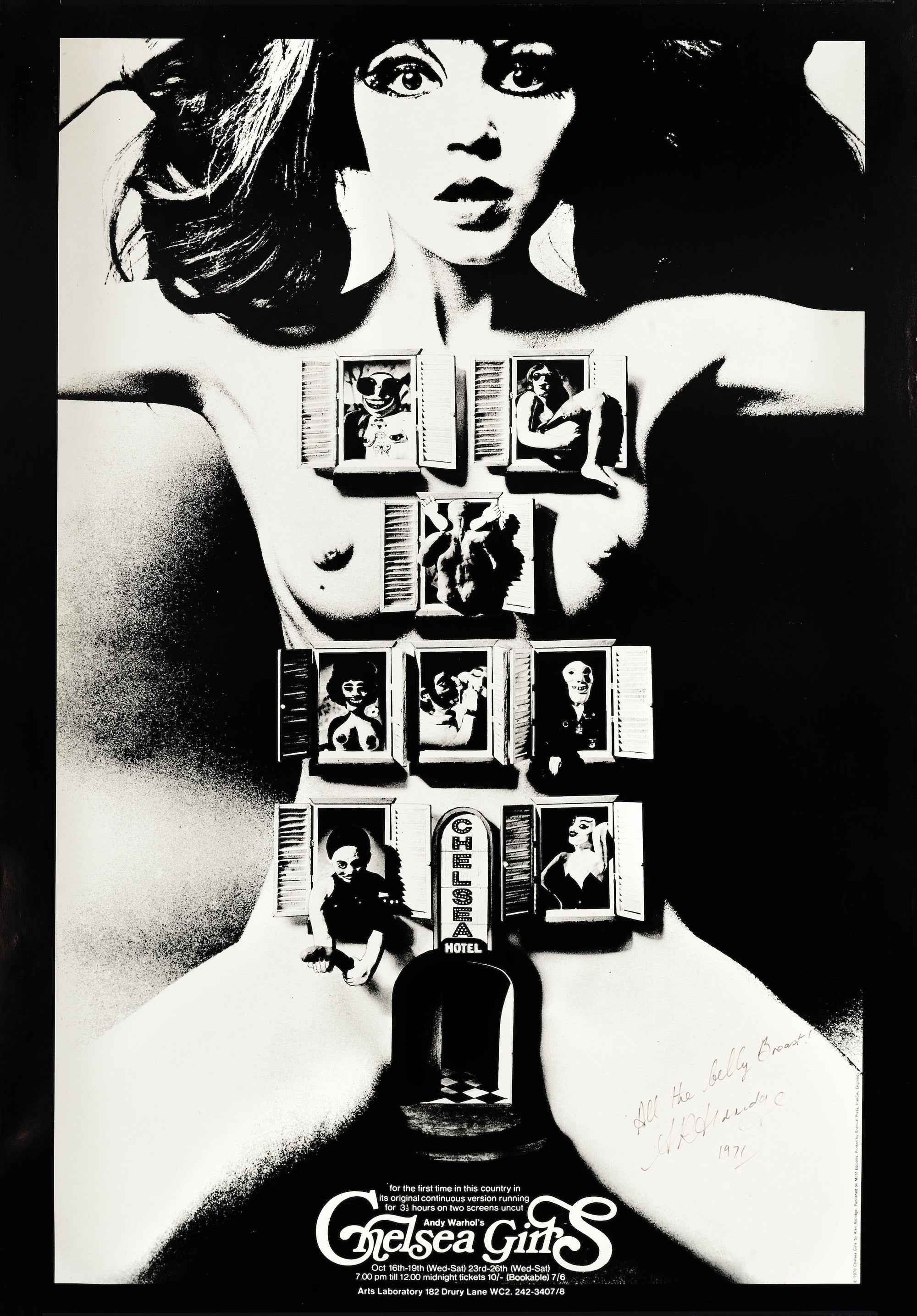

Pendant la première moitié des années 60, Warhol est extrêmement productif et enchaîne les films. Il rencontre également celle qui va devenir sa muse, Edie Sedgwick, qui le pousse vers la fiction. En 1966, il réalise en collaboration avec Paul Morrissey ce qui va devenir peut-être son plus grand succès : The Chelsea Girls. Une espèce de fiction un peu théâtrale, commandée par Mekas, sur la vie des résidents du mythique Chelsea Hotel dans lequel on aperçoit Nico (la chanteuse du Velvet Underground qui sortira un album éponyme). Mais ce film mériterait lui aussi son propre article. Ceci étant, son affiche provoque à sa sortie un véritable scandale. Le nu, l’érotisme, la sexualité sont de plus en plus présents dans l'œuvre générale de Warhol à cette époque. Plus que son cinéma, l’ensemble de ses productions visuelles, et surtout son discours, tendent vraiment à une provocation et une remise en question constante de la bienséance américaine. Bien que ce n’était pas non plus un saint, il rejette également désormais son éducation religieuse au profit de sa propre iconographie.

Bon, si vous êtes arrivés jusqu’ici, vous devez commencer à vous dire : quand est-ce qu'on va parler de Blue Movie ?

En 1968, dans la logique de son cinéma d’action et avec un souhait particulier de provocation, Andy Warhol réalise Fuck. Tourné en octobre dans l’appartement du critique d’art David Bourdon à Greenwich Village, on suit sans mise en scène apparente le couple formé par Viva et Louis Waldon dans une après-midi des plus banales. Au fil de discussions complètement aléatoires — aussi bien sérieuses sur la société et la guerre du Vietnam que plus légères sous la douche — les acteurs rythment le film de scènes sexuelles non simulées. Nous sommes vraiment à la frontière entre le cinéma et le voyeurisme. Des scènes de vie quotidienne, comme le simple fait de se maquiller ou de faire à manger, viennent ancrer l’ensemble dans un réalisme hyper troublant. Idem pour les discussions ; je pense que rien n’avait été scripté et qu’il s’agit de réels débats politiques entre le couple. Le cadrage très particulier, presque désinvolte, contribue lui aussi à ce sentiment.

D'ailleurs, cette désinvolture se matérialise dans la colorimétrie du film, très bleue. Warhol, négligent, a utilisé des pellicules destinées à l'intérieur pour un tournage en plein jour. Et c'est uniquement lors de la première projection qu'il s'en est rendu compte, déclarant simplement : "Il va falloir renommer Fuck en Blue Movie." Bref, ça y est, nous y sommes : à ce Blue Movie.

Vous vous en doutez, le film provoque dès sa sortie, en juin 1969 au cinéma Garrick de Greenwich Village, un énorme scandale. Blue Movie est l'un des premiers longs-métrages avec des véritables scènes de sexe à être diffusé en salle. En 1969 aux États-Unis, nous sommes vraiment en pleine révolution sexuelle : la jeunesse, de manière générale, élève la voix face aux injustices sociales et aux conflits armés. Nous sommes seulement deux mois avant le célèbre Woodstock, apogée symbolique du mouvement hippie, et les jeunes de la côte ouest scandent le célèbre "faites l’amour, pas la guerre". La sexualité est vue comme un moteur d'émancipation personnelle mais également politique. Ce film de Warhol s’inscrit donc en plein dans son époque. C’est précisément l'intimité qui autorise un tel discours. Pourtant, le gouvernement estime que le film représente une menace et en septembre, le film est classé par la justice comme pornographie hardcore. Concrètement, les copies du film sont saisies et détruites et le patron du cinéma Garrick est arrêté.

Andy Warhol est furieux. Pour lui, cette censure ne veut rien dire, le Vietnam était le sujet du film tout autant que le sexe. Il déclare d’ailleurs :

“C'est quoi la pornographie, au fait ? (…) Blue Movie était réel. Mais ce n'était pas fait comme de la pornographie, c'était un exercice, une expérience.”

Bref, incompris, Andy se tourne vers l’éditeur Grove Press et publie en 1970 une version papier pour contourner la censure, avec les dialogues et plus d’une centaine d’images en noir et blanc tirées du film. Même les mouvements de caméras sont indiqués. L’idée est de permettre au discours du film de continuer à circuler. Globalement, l’objet se perd un peu et devient rapidement rare et recherché, car il inscrit le film dans un certain culte.

Blue Movie est devenu, et peut-être encore plus par sa censure, un acte politique reconnu qui, par la réussite de sa provocation, va à son tour influencer le cinéma. Aujourd’hui, dans la tendance générale du retour du "porno-chic", le film revient légèrement dans les salles des institutions. Il a d’ailleurs été récemment diffusé au festival du cinéma queer et uncensored du MoMA en partenariat avec la maison Chanel. Un étonnant mélange d'Uptown et de Downtown qui perpétue à merveille la vision de son réalisateur.