Devant les photographies d’Anaïs Tondeur, je n’ai pas l’impression de regarder une image, mais d’entrer dans la matière de ses sujets. On frôle un désastre qui d’ordinaire se dérobe à l’œil nu. Ses œuvres ne se contentent pas de représenter le réel mais en capturent les traces invisibles.

Anaïs Tondeur est une photographe française dont la pratique se situe à la croisée de l’art et de la science. Mais réduire son travail à ces catégories serait trop simple. Elle invente un autre langage, fait d’expérimentations chimiques, de rencontres entre matières et de collaborations avec des philosophes. Ses séries s’inscrivent toutes dans une même urgence, celle de rendre visible ce que l’Anthropocène tend à effacer, qu’il s’agisse de particules de carbone, de sols contaminés ou de plantes qui survivent dans les zones irradiées. Anaïs Tondeur s’éloigne de la pratique traditionnelle de la photographie en établissant un rapport direct et sensible avec le réel. Si son art touche autant, c’est parce qu’il engage avec le monde qui l'entoure, sous toutes ses formes.

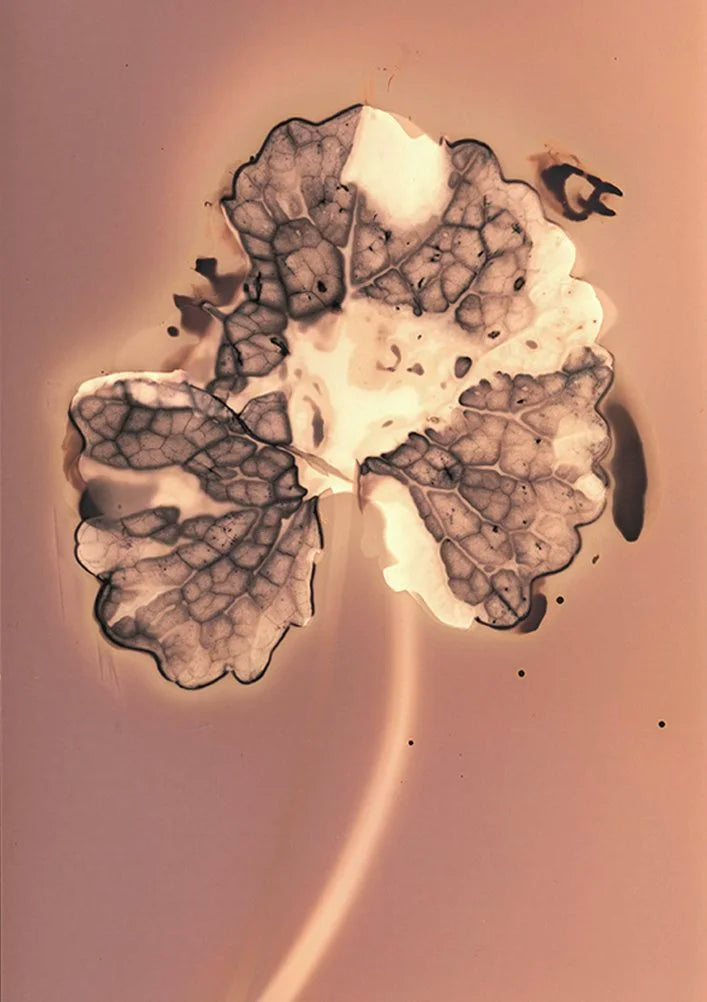

En 2011, elle réalise la série Tchernobyl Herbarium, un travail qui marque un véritable tournant dans son œuvre. Le 26 avril 1986, le bloc numéro quatre de la centrale nucléaire Vladimir Iilitch Lénine explose dans la ville de Tchernobyl en URSS. À la suite de ce désastre, et encore des années plus tard, on constate la présence de nombreuses particules radioactives aux alentours de cette zone irradiée, notamment chez les végétaux, avec l’apparition de nouvelles formes hybrides. L’œuvre d’Anaïs Tondeur tend à rendre visible ces substances radioactives invisibles, à travers la photographie. Pour ce faire, elle utilise la méthode du photogramme. Elle dispose des végétaux cultivés dans la Zone d’exclusion de Tchernobyl sur une surface photosensible. Mais c’est la réaction des particules radioactives encore présentes dans les plantes, avec la lumière, qui vont permettre de rendre son travail visuellement si unique. On aperçoit alors des plantes teintées de tâches noires et blanches et abîmées. La radioactivité agit comme une encre invisible, laissant paraître une nature fragile. L’image qui naît n’est pas qu’une représentation mais une véritable écriture radioactive. Ces formes fantomatiques sont autant de survivances que de spectres, elles témoignent de la catastrophe sans jamais la montrer frontalement.

Dans cette série, l’image est réduite à sa plus simple manifestation, une empreinte en noir et blanc. Pas de profondeur de champ, ni de perspective ou de cadrage, seulement la silhouette de la plante inversée comme en négatif. Cette austérité formelle dépouille l’image de tout artifice pour n’en garder que la trace brute, fragile, presque spectrale. Esthétiquement, le résultat est d’une beauté troublante. On ne contemple pas une nature apaisée, mais un végétal contaminé et survivant, porteur d’une mémoire toxique. Son œuvre est constituée des dégâts-mêmes qu’elle cherche à dénoncer. Anaïs Tondeur donne à voir l’invisible, en laissant la matière blessée s’écrire elle-même. Et c’est sans doute là que réside toute sa force politique : nous pousser à percevoir la catastrophe par la fragilité d’une feuille, par le tremblement silencieux d’une ombre chimique.

Ce dialogue avec le végétal se poursuit en 2023 avec sa série Fleurs de feux, dans la continuité de Tchernobyl Herbarium, mais en changeant de tonalité. Elle s’intéresse cette fois aux plantes rudérales, poussant sur les terres brûlées du Vésuve. Soumises à la toxicité de leur sol, elles surproduisent une molécule, le phénol, qui, au contact d’un support sensibilisé et de la lumière, devient image. Comme dans la série précédente, Anaïs Tondeur crée à partir de la destruction-même et laisse surgir ce qui d’ordinaire nous échappe. Ces formes sombres, presque calligraphiques, deviennent une poésie née des ruines. On reconnaît la nervure d’une feuille, la dentelure d’une tige, et pourtant tout se brouille dans un halo incertain, comme si la pollution elle-même contaminait la lisibilité. L’image oscille entre présence et effacement, comme si ce qu’elle nous montrait était déjà en train de disparaître.

À travers ces empreintes, Anaïs Tondeur affronte ce qui, par nature, échappe à l’image : la radioactivité, la toxicité, le désastre écologique. Elle ne les illustre pas, elle les matérialise par le végétal lui-même. C’est là que réside la force militante de son art. Mais l’artiste ne se limite pas à révéler l’empreinte des plantes exposées à la catastrophe. Son travail explore aussi la manière dont l’humain, à son tour, est traversé par ces désastres invisibles. Avec la série Noir de Carbone réalisée en 2017, ce n’est plus seulement le végétal qui écrit l’histoire de la toxicité, c’est l’humain lui-même qui devient surface d’inscription, nos corps eux-mêmes se faisant archives d’un monde saturé de polluants. Elle travaille à partir de la rencontre entre deux matériaux, l’un qui créer et l’autre qui détruit. De cette confrontation naît son œuvre.

Dans Noir de carbone, son travail repose autant sur l’expérience scientifique que l’expérience artistique. Son ambition ici est de rendre visible les polluants atmosphériques que nos corps intègrent, responsables de plusieurs milliers de décès chaque année. Elle se rend alors sur l’île de Fair en Grande-Bretagne, sur la piste d’un flux invisible toxique. Chaque jour, elle suit cette trace, munie d’un masque FFP2, filtrant les particules respirées. Ces bribes, spectres de nos sociétés industrialisées, sont ensuite transformées en encre et appliquées sur le support photosensible, rendant palpable ce qui échappe habituellement à notre perception. Chaque image est en partie façonnée par les particules de carbone recueillies dans le ciel même qu’elle représente. L’intensité des noirs traduit alors la densité de pollution présente dans l’air. Le polluant qui traverse nos poumons devient matière de l’image, et le corps de l’artiste, à la fois capteur et témoin, s’inscrit dans le geste photographique. Noir de carbone interroge ainsi non seulement notre regard sur le ciel, mais aussi notre rapport à l’air que nous respirons, à notre propre vulnérabilité et à la porosité de nos corps face aux désastres environnementaux.

La photographie, chez Anaïs Tondeur, n’est pas neutre, elle est un espace de rencontre entre le vivant, le chimique et le sensible, où l’image naît d’une interaction directe entre corps, matière et lumière. Ses clichés ne cherchent pas seulement à montrer la catastrophe, mais à en laisser la trace, fragile et tangible, sur un support sensible. Le spectateur se retrouve face à une beauté inconfortable faite de particules, de cendres et de pollution. Une beauté qui inquiète autant qu’elle attire.

La portée politique du travail d’Anaïs Tondeur se joue précisément dans sa capacité à donner forme à l’invisible. Mais cette dimension militante ne se réduit pas au contenu des œuvres, elle réside aussi dans le geste même de leur production. La photographie, médium historiquement associé à l’industrie, à l’argent, aux produits toxiques, devient chez elle un espace d’expérimentation éthique. Elle refuse la capture violente du réel pour privilégier une pratique respectueuse, qui engage une autre relation au vivant. Anaïs Tondeur repense ainsi la photographie à la racine, en la dégageant de son héritage industriel pour en faire un médium écologique, capable de témoigner sans détruire. Ce choix n’est pas anodin, il situe son travail dans une perspective politique qui dépasse le simple registre de la dénonciation. Contrairement à l’imagerie spectaculaire de certaines démarches militantes, ses photographies frappent par leur sobriété et leur fragilité, invitant le spectateur à une expérience sensible plutôt qu’à une réaction immédiate de sidération. L’esthétique devient politique parce qu’elle touche directement nos corps et nos perceptions : respirer, voir, toucher sont mis en jeu dans ses dispositifs, créant une prise de conscience incarnée. En faisant dialoguer science et art, Anaïs Tondeur brouille les frontières disciplinaires et invente une nouvelle façon de raconter le monde, une écopoétique visuelle où l’image n’illustre pas le désastre, mais en incarne la présence matérielle. En cela, la photographie devient pour elle un outil de résistance, une manière de réinventer nos gestes artistiques pour qu’ils ne soient plus complices des logiques extractivistes qu’ils dénoncent. C’est cette cohérence entre le fond et la forme, entre la cause écologique et le processus créatif, qui fait la singularité et la force politique de son œuvre.